TOPMEDIA

顶思传播

抄袭抖音、指责中国窃取美国技术,从扎克伯格的“跑偏”反思犹太教育

来源:

|

作者:Kimberly

|

发布时间: 2020-08-07

|

1979 次浏览

|

分享到:

在《他乡的童年中》,以色列的知名教育家德隆,便通过与孩子在家里做游戏的方式让孩子们学习。他解释说,孩子通过游戏,作为主导者,主动思考,思维的长宽度得到了伸展,灵活性也渐渐提高。

比如,在一排随意拿出的物品中,两两之间任意建立联系,越多越好,由建立联系的人解释规则,要求尽可能地发散思维,打破常规。

他还认为,父母的责任,是让孩子拥有管理自己的能力。比如,如果孩子选择晚上11:00,乃至更晚睡觉,父母不过多干预,因为规则是早上7:00前要起床。

再比如,不限制ipad使用时间,但不允许孩子带手机睡觉,有害健康。既给孩子树立规矩,又尊重他们的选择,孩子们自然会学会什么对她是好的或坏的。

老扎克伯格也深谙此道。他指出,“我和我的妻子都相信的一点,那就是不要强迫你的孩子,也不要试着把他们的生活引向某一个特定的方向,而是要去发现他们的长处是什么,并且支持他们的长处,支持他们会富有激情做的事情。”

老扎克伯克表示,他 “不相信体罚在教育孩子上的作用”,但是他补充表示,孩子的某些行为需要父母“当场指出这是不能容忍的。如果你能够在孩子们的很小的时候告诉他们你不喜欢什么样的不良行为,他们将会学会理解你在特定事情上的感受。”

实际上,在以色列,高中的孩子在毕业后并不会马上就进入大学读书,而是服2-3年的兵役,这一政策的设定,实际上也透露出了国家对以色列青年自主塑造自身品格的愿景。他们希望,在这2-3年的时间里,他们可以自发磨练品格和意志。服完兵役以后,他们也可以选择出门旅游,在旅行中看看世界的其他地方,接触不同的民族和文化。

要永远质疑这个世界

犹太人注重“质疑”能力,不迷信权威。在犹太人的历史上,他们永远被驱逐。更糟糕的是,他们经常会被“自以为是权威”的人迫害。

不相信当权者,是犹太人的生存法则。

犹太教对辩论和异议十分友善,愿意为批判性思维的培养提供充足的精神。

纪录片《学习的人》里曾提到,在以色列的学校里,老师经常挂在嘴边的一句话是“你的观点是什么?”在犹太人聚居的图书馆里,人们不是安静地看书,而是两两一组激烈地讨论,即便两人完全不认识。

在犹太人看来,激烈的提问和回答(大声)是他们历来的传统,他们需要在不断提问(questioning)、反复沟通(interaction)、仔细思考(thinking)中一步步知所以然、刨根问底并最终获得知识。

想要与他人辩论,就得努力提出震撼对方逻辑的问题,看似再理所当然的事,也还是要提出疑问。久而久之锻炼成跳出框架思考的能力,也具备了创意与创造力的第一步。

扎克伯格的父母,同样也是这一犹太精神的积极实践者。他们鼓励他解释自己的想法,而且以有逻辑的方式与他讨论,无论他提出多么匪夷所思的问题或答案,都不会感到不耐烦。“真有意思,那么,解释给我听听看吧!”

在犹太家庭里,每个人从胎教开始直到临终,都会处于“海沃塔”的学习氛围之中。"海沃塔"的英文写作Havruta,意思接近英文单词fellowship,也就是"伙伴关系"。"海沃塔教育法"的核心理念在于:通过彼此之间的交流,包括提问、回答、对话、讨论,对某一问题进行研究和学习。

周末的安息日,是犹太家庭的聚餐时间,更是全家一起“海沃塔”的时间。犹太家长不会叫小朋友“好好吃饭别说话”,而是会边吃边讨论各种问题,既加强了亲人之间的感情,又能通过讨论,培养独立思考、终生学习的习惯和能力。

这也是这种教育方式的核心。犹太人从小习惯彼此提问、对话、讨论,敢与众不同。

阅读打开世界

以色列有句老话:“人不能只靠面包活着。”这句话出自《圣经》,以色列人以此激励自己,养成了求知好学的习惯。

在以色列人看来,文学、诗歌、音乐、艺术对人类如同水和粮食一样重要。读书是生活中不可或缺的一部分。据了解,平均每个以色列人每年要买10到15本新书,而他们的阅读量更是大大超过了这个数字。

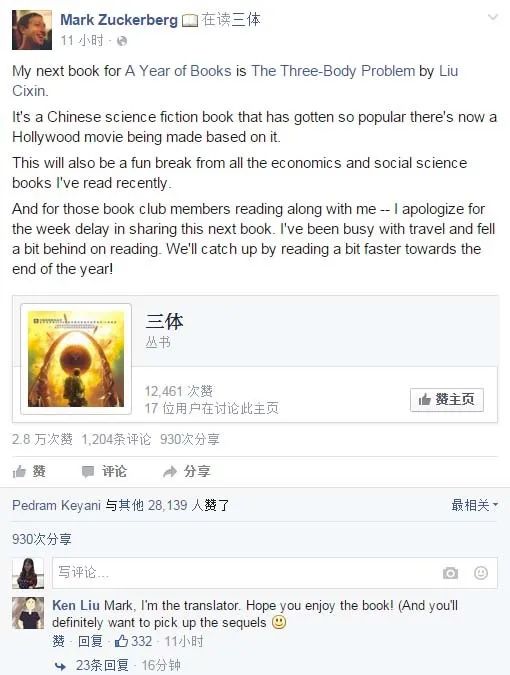

2015年,扎克伯格在网上发布了他的年度挑战,目标是每两周读完一本书。

根据记录日期来看,扎克伯格的读书习惯很严苛自律,基本保证能在15天左右读完一本书,没有长时间的间隔。

为了践行自己每两周读一本书的誓言,他甚至专门在脸书上设立了一个公共页面——“年度之书”(A Year of Books),定期更新自己在读的书目,希望与同样读过此书且有感想的网友分享交流,有时还会邀请作者线上讨论。

“读书让我明智,让我深入地探讨身边的事儿,而且书中的见解比当下多数的媒体报道都要深刻。平时我要多花时间看书,而不是只看新闻。”扎克伯格在1月3日的日志中写到。

调查显示,以色列人均读书量居全球第一,拥有的图书馆和出版社也是全球最多,全国1/4的人有借书证。

以色列的家庭,每家都订好几份报刊,喜爱读书看报成为习惯和美德。他们甚至笑言自己买报纸比买面包要积极。

或许,这也是为什么扎克伯格以及千千万万的犹太人们,可以走在世界前沿的原因——永远对世界保持好奇、永远为自己充电。

会忙,也要会休息

我们常说谈以色列人如何成功,如何盛产诺贝尔奖获得者,但很少有人提到他们的时间观念。在去年的“创新与教育高峰论坛”中,万科集团创始人、希伯来大学访问学者王石先生就以安息日为例,谈了谈以色列人如何对待时间。

“这个事让我体会到,以色列人非常会休闲。休就是休息,闲就是闲暇。”

王石先生曾前往郊区的一户人家过安息日。双方约好7:30吃饭,但是,对方却要求王石先生和同伴在5:45就到达。

王石先生觉得非常纳闷,为什么要提前这么多时间呢?

对方解释,因为他们家所在地不好找,六点太阳下山后就进入安息日。在安息日是不能接电话的。如果5:45还没能找到他们家,还有15分钟的时间接电话,帮助王石先生。

而且,不仅人有要休息的安息日,土地也有要休息的安息年。

到了安息年,果园主或者土地主不再耕种,会挂出告示牌,告诉别人此处土地处于安息年。不过,土地在休息的同时,它还要散播慈善。这又是为什么呢?

因为即便在安息年不耕种,土地上仍会长出作物。无论收成多少,只要土地处于安息年,主人都不能收取,只有穷人、吃不饱肚子的人可以收取。

犹太人对休息非常敬畏,非常在乎。安息日(the Sabbath)在希伯来语中的意思为“休息”、“停止工作”。

犹太人谨守安息日为圣日,不许工作。犹太民族是一个非常会休闲的民族,中华民族非常勤奋,但是不会休息。犹太民族能够走到今天,跟他们会休闲是分不开的。

2017年,扎克伯格为向员工表示时间管理的重要性,亲自制作了26张PPT与他们分享。我们能够清楚地感知到,作为世界最大社交网络公司的 CEO,尽管业务繁忙,但依然有时间去锻炼身体,到处旅游,以及陪伴家人。

在他看来,时间是需要有效分配的,“苦劳”并不等于“功劳”。他曾说过,“我几乎每天都问自己这样的一个问题:我正在做最重要的事情吗?……除非我自己的确在做那些有帮助的重要事情,否则我会感觉很不好。”

结语

扎克伯格“变形”了,这是最近不少人的感觉。但当我们站在Facebook本身来看待他的时候,我们或许可以得出不一样的答案。所谓的变形便不再是变形,而是变得顺理成章,自然而然。

透过现象看本质,我们会发现,他依旧是那个热爱质疑、对自己的目标有清晰规划、永不言败的犹太小伙子。