TOPMEDIA

顶思传播

东方卫视主播:媒介素养应尽快成为“网络原住民”的必修课!

来源:

|

作者:玉关虎竹

|

发布时间: 2021-01-22

|

1963 次浏览

|

分享到:

如果说体育、美育尚能为大众理解,那么“媒介素养教育”俨然是个陌生词汇了。

为什么说“网络原住民”们亟需媒介素养教育?媒介素养教育应往哪些方向努力?带着这些问题,我们找到了东方卫视资深媒体人于飞。

为什么说“网络原住民”们亟需媒介素养教育?媒介素养教育应往哪些方向努力?带着这些问题,我们找到了东方卫视资深媒体人于飞。

3.与我相比,其他人在理解这个讯息上可能有些什么差异?

4.在这个讯息中表达了什么价值、生活方式和观点?

5.为什么会发生这个讯息?

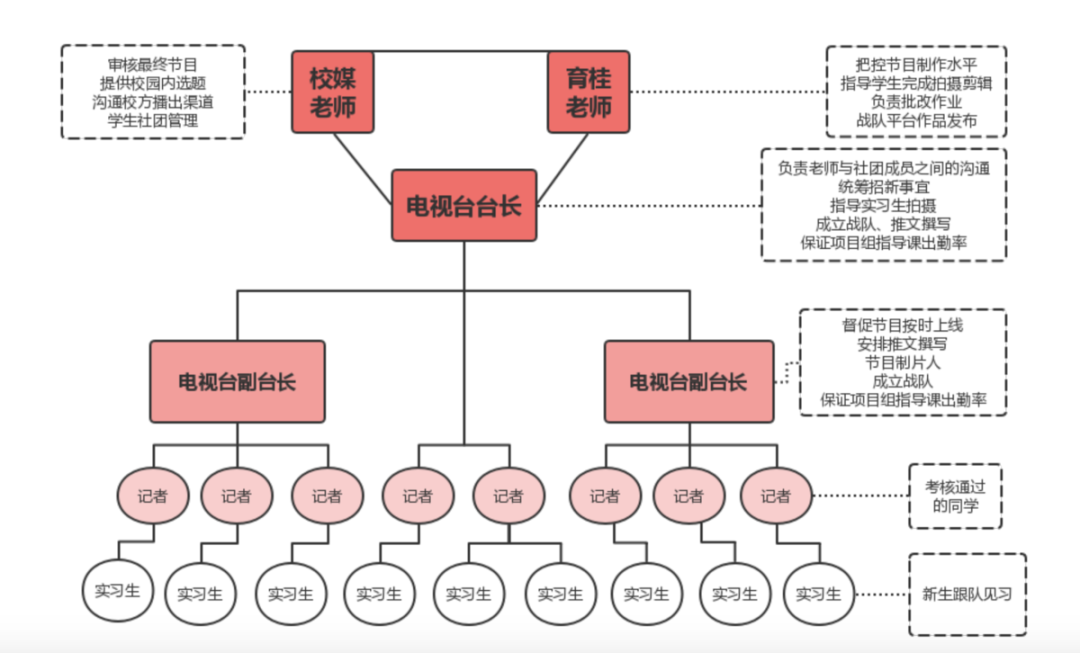

基于这样的逻辑,于飞与育桂文化合作,推动媒体进入校园。例如,成立校内“电视台”,学校老师、专业老师、学生三方联动,电视台台长、副台长、记者、实习生一应俱全。

从选题、采访、录制到播出,孩子们亲身参与到媒体内容的制作中来。在做校园媒体的过程中,孩子们不可避免地会思考上述5个关键问题,当媒介不再显得权威和神秘,批判性思考就有了自由成长的空间。

媒介素养与创新

于飞有一个观点特别打动我,他说媒介素养之所以重要,还因为它是数字时代创新型人才的基础。

媒介素养与创新又有什么关系?

“现在我们的孩子很有些割裂,文科是文科,理科是理科。如果他们连学科之间都不能很好地进行关联,又怎么做数字时代的创新性人才呢?”

所谓数字空间,是由一个又一个节点构成的虚拟宇宙,单一思维或是单一技能都已经不堪用了。

未来的人才必然要拥有广阔的视野,学会把各个节点关联起来。具体到媒介素养,信息的检索、批判性择取及整合能力必不可少。

▲创新是节点的连接

媒介素养与创新

于飞有一个观点特别打动我,他说媒介素养之所以重要,还因为它是数字时代创新型人才的基础。

媒介素养与创新又有什么关系?

“现在我们的孩子很有些割裂,文科是文科,理科是理科。如果他们连学科之间都不能很好地进行关联,又怎么做数字时代的创新性人才呢?”

所谓数字空间,是由一个又一个节点构成的虚拟宇宙,单一思维或是单一技能都已经不堪用了。

未来的人才必然要拥有广阔的视野,学会把各个节点关联起来。具体到媒介素养,信息的检索、批判性择取及整合能力必不可少。

▲创新是节点的连接

获得广阔的视野,新闻是绝佳通道。于飞在课堂上和孩子们畅聊海内海外、古代现代,他欣喜地发现,很多孩子听完课后被点燃了兴趣。

例如,一个六年级的孩子最近十分关心起“正当防卫”来,还孩子在关注中澳关系、数字时代隐私、个人权利和算法……他们自发地查找了大量相关案例,考试、做题不再是生活的全部,而是开始切实地关心社会问题。

一个非常好的信号是:孩子们的思维能力只要稍加引导,便能产生奇妙的化学反应。于飞经常会给孩子们布置一些思考题,很多时候,孩子们的回答都很让人惊叹。比如有个问题是“你觉得外卖小哥的生活是否被困在系统里了吗?”很多孩子能够从科技、人文、企业等多种不同的角度进行分析,思维缜密,逻辑清晰。不禁让人感叹:一切都还来得及!

独立之意识,批判之精神,创新之能力——这样的孩子不正是我们期待的未来么?

其修远兮

于飞表示,这样的节目他还会继续坚持做下去——专业媒体人开设的新闻课堂若能大规模推广,对于我国的媒介素养教育会是一个良好的开端。但另一方面他也承认,光引入外部资源是远远不够的。

首先,在互联网“野蛮生长”的大背景下,国家的顶层设计是否也应该跟上?举个简单的例子,媒介产品的分级制度是否应该提上日程了?

其次,互联网公司本质上还是资本的逐利者,在社会公益问题上“应付”大过用心。于飞呼吁,成瘾机制能不能放过孩子们?

最后,我国的家庭媒介素养教育仍于“我是谁,我在哪?”的状态。家长要么是粗暴地禁止孩子触网,要么是对于孩子沉迷网络无可奈何。于飞说了句让我感触颇深的话:“现在我们特别强调家庭教育,提倡家长多陪伴孩子,但这仅仅是就现实世界来说——我们是不是也该强调一下虚拟世界的陪伴?”

我们需要做的,还太多太多。

结语

媒介素养教育其实已经有了深厚的学术背景,遗憾的是长期以来和社会严重脱钩——而媒介研究本该是理论与实际密切结合的。

很高兴看到于飞的尝试,这是传媒界的一小步,今后却会成为整个社会媒介素养提升的一大步。而在此基础上,唯有政府、企业、学校、家庭通力协作,我们的媒介素养教育才能尽快地步入正轨。

千言万语,还是于飞老师那句话:

做数字化时代的主人,而不是奴隶!

例如,一个六年级的孩子最近十分关心起“正当防卫”来,还孩子在关注中澳关系、数字时代隐私、个人权利和算法……他们自发地查找了大量相关案例,考试、做题不再是生活的全部,而是开始切实地关心社会问题。

一个非常好的信号是:孩子们的思维能力只要稍加引导,便能产生奇妙的化学反应。于飞经常会给孩子们布置一些思考题,很多时候,孩子们的回答都很让人惊叹。比如有个问题是“你觉得外卖小哥的生活是否被困在系统里了吗?”很多孩子能够从科技、人文、企业等多种不同的角度进行分析,思维缜密,逻辑清晰。不禁让人感叹:一切都还来得及!

独立之意识,批判之精神,创新之能力——这样的孩子不正是我们期待的未来么?

其修远兮

于飞表示,这样的节目他还会继续坚持做下去——专业媒体人开设的新闻课堂若能大规模推广,对于我国的媒介素养教育会是一个良好的开端。但另一方面他也承认,光引入外部资源是远远不够的。

首先,在互联网“野蛮生长”的大背景下,国家的顶层设计是否也应该跟上?举个简单的例子,媒介产品的分级制度是否应该提上日程了?

其次,互联网公司本质上还是资本的逐利者,在社会公益问题上“应付”大过用心。于飞呼吁,成瘾机制能不能放过孩子们?

最后,我国的家庭媒介素养教育仍于“我是谁,我在哪?”的状态。家长要么是粗暴地禁止孩子触网,要么是对于孩子沉迷网络无可奈何。于飞说了句让我感触颇深的话:“现在我们特别强调家庭教育,提倡家长多陪伴孩子,但这仅仅是就现实世界来说——我们是不是也该强调一下虚拟世界的陪伴?”

我们需要做的,还太多太多。

结语

媒介素养教育其实已经有了深厚的学术背景,遗憾的是长期以来和社会严重脱钩——而媒介研究本该是理论与实际密切结合的。

很高兴看到于飞的尝试,这是传媒界的一小步,今后却会成为整个社会媒介素养提升的一大步。而在此基础上,唯有政府、企业、学校、家庭通力协作,我们的媒介素养教育才能尽快地步入正轨。

千言万语,还是于飞老师那句话:

做数字化时代的主人,而不是奴隶!