文 / 编 Kate

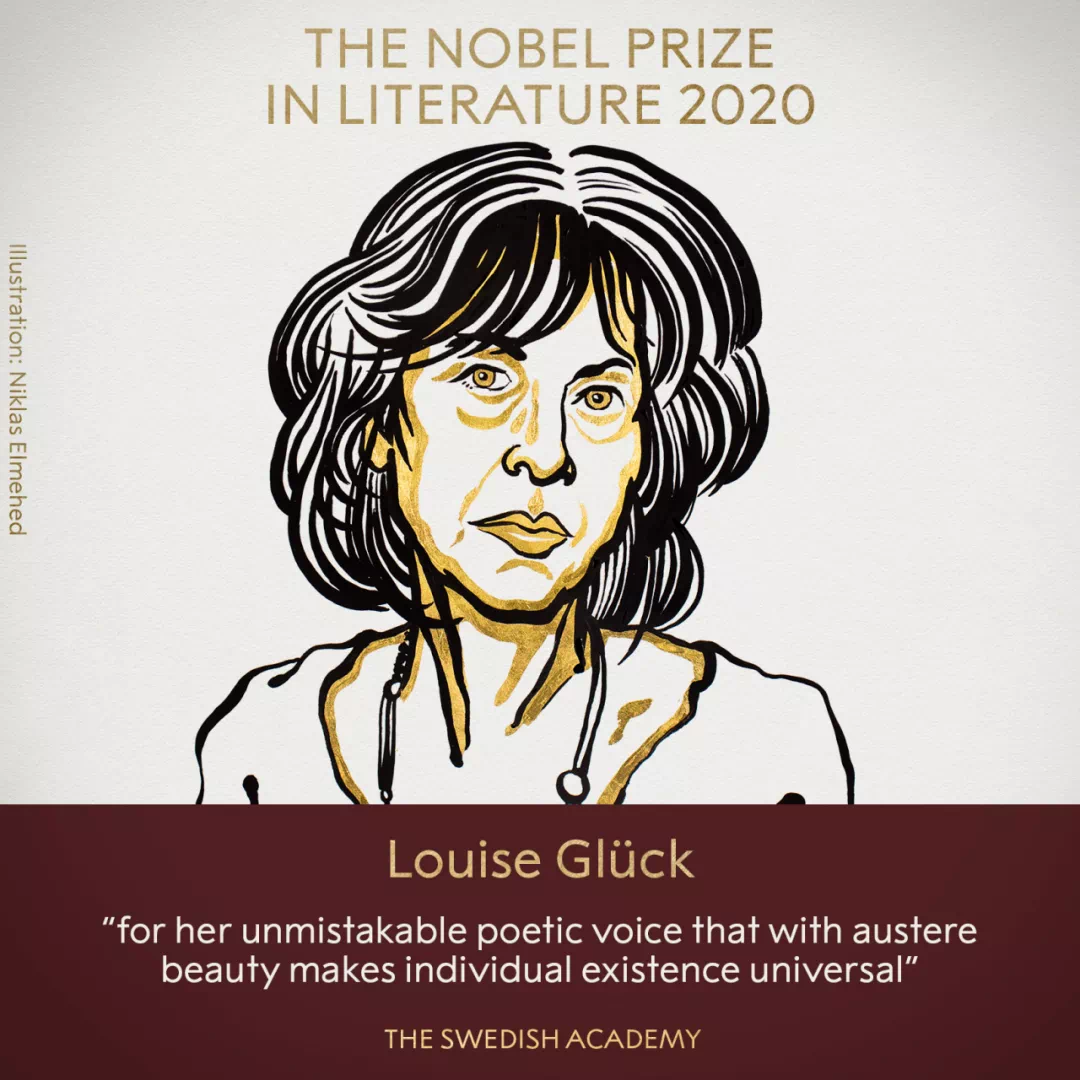

斯德哥尔摩当地时间10月8日下午1时,露易丝·格丽克迎来了她人生的高光时刻。一头银发的她站在领奖台上,从评委手中接过诺贝尔文学奖的桂冠奖杯,布满皱纹的眼角难掩笑意。

从10岁开始,她就梦想成为诗人。六十七年的漫长岁月,凭着对诗歌的热爱和笔耕不辍的坚持,格丽克不但实现了儿时的心愿,还带着她的诗走向了世界舞台。

诺奖评委们给的授奖词称:她无可挑剔的诗意语言所营造的朴素之美,让个体的生存变得普遍化。

也许对许多中国读者而言,格丽克的名字是陌生的。事实上,在今年的文学奖揭晓前,她的作品在海外读者中也属于小众范畴。与捷克作家米兰·昆德拉、日本作家村上春树和我国作家残雪、余华等热门候选人相比,格丽克并不出众。因而,连她自己也没料到会出现获奖的一幕。

不同于拥有完整叙事脉络和故事的小说和戏剧在诺奖史上的辉煌,凭借诗歌获奖的得主凤毛麟角。但格丽克的出现,像一道光,冲破了“诗人已死”的魔咒,为“诗人”重新正名。

这名在77岁高龄收获诺奖桂冠的女诗人,有过怎样的成长经历?她的过往又如何影响着她的创作?

01

出身文艺世家 十岁立志成为诗人

格丽克与诗歌的结缘,其实早在儿时就已萌芽。1943年春天,在纽约长岛一个匈牙利犹太人家庭,小格丽克出生了。文艺气息浓厚的家庭氛围,让她在三岁时已对希腊神话烂熟于心,年仅四五岁就浸润在诗歌的世界里。

在格丽克的记忆中,她的奶奶总是随身携带一本诗集。受到家人的影响,她在很小的时候就读过威廉·布莱克的诗和莎士比亚戏剧《辛白林》的选段;后来又陆续接触了布莱克、叶芝、济慈和艾略特的诗,感受到诗歌中所蕴藏的无限魅力。

格丽克的父母也十分鼓励她写作,还会对她笔下稚嫩的诗作进行点评。幼时的她已展露出在写诗上的天赋与灵气,在五六岁时就写下了这样的诗:

如果猫咪喜欢煎牛骨/而小狗把牛奶吸干净/如果大象在镇上散步/都披着精致的丝绸/如果知更鸟滑行/它们滑下,哇哇大叫/如果这一切真的发生/那么人们会在何处?

格丽克的母亲是她的忠实读者。这名毕业于名媛辈出的卫斯理女子学院,受过良好教育的母亲,也是名副其实的文艺爱好者,她尊重女儿在文学和艺术上的创造性天赋,并予以悉心教育。

在家人的熏陶与鼓励下,格丽克对诗歌的热爱与日俱增,并在喜欢的绘画与文学创作之间选择了后者,“从十岁开始,我就希望成为一个诗人,”她说。

然而,在格丽克的回忆中,她的整个童年和青春期,与母亲的关系并不融洽。在她眼中,彼时的母亲更像一个“法官”,总是在试图审视和挖掘她和妹妹身上的文艺潜质,而且她认为母亲在艺术上的鉴赏力十分有限。

反倒是她的父亲,丹尼尔·格丽克,一个年轻时渴望成为作家,但最终因现实原因投身商界的男人,给她带来了更为深远的影响。尽管未能实现曾经的作家梦,但丹尼尔心中丝毫没有减少对文学的热情,并不厌其烦地向女儿讲述关于圣女贞德如何以超出常人的毅力磨砺心智的故事。即使在若干年后,格丽克心中仍保有最初对圣女贞德的崇敬之意。

02

饱受厌食症困扰

两次辍学和失败婚姻的洗礼

也许是印证了那句古老的名言“每个伟大的诗人必定有过极其痛苦而残酷的人生”,格丽克的成长同样伴随着失去和痛苦。

高中时,她曾效法圣女贞德的苦行,进行长期严格的节食,从而导致她患上了厌食症,身心饱受煎熬,最终不得不退学接受心理治疗。

然而,当她后来治愈后重新回看这段经历时,她的内心却充满了感激,她说,“患上厌食症对我来说是一段重要的经历,饥饿感帮助我控制了贪欲,对于获得一个独立的自我,是大有帮助的”。

这段特殊的遭遇也让她在往后七年时间里,将心理分析作为除写诗之外最重要的事,并在此领域的研究投入了大量时间和精力。

格丽克曾表示,“心理分析教会我思考。它给我一项智力任务,能够将瘫痪 —— 这是自我怀疑的极端形式 —— 转化为洞察力”。

与厌食症抗争的经历让格丽克因祸得福,接触到了为她日后创作诗歌带来灵感的心理分析,并最终克服了心理障碍。在她的早期作品《头生子》、《沼泽地上的房屋》、《下降的形象》和《阿基里斯的胜利》中都不乏从心理分析的视角出发,去审视个人的生活体验。

在高中退学后的第二年,她进入莎拉·劳伦斯学院学习,但又很快再度辍学。时隔一年后,她才进入哥伦比亚大学诗歌班开始系统的诗歌创作学习。

在哥大,格丽克遇到了对她的创作生涯产生决定性影响的老师 —— 美国桂冠诗人斯坦利·库尼茨(Stanley Kunitz)。库尼茨不仅让格丽克在诗歌写作的水平上实现了质的飞跃,还让这个曾经恃才傲物、心气颇高的女孩,褪去了性格中尖锐的棱角,变得谦和内敛。

与格丽克在诗歌写作生涯中创造的多次辉煌不同,她的两段婚姻却都以失败告终。1967年,她与年轻的医学院学生查尔斯·赫兹结婚并育有一子,但婚后没多久两人就选择了离婚。十年后,格丽克再婚,嫁给了同为作家的约翰·德拉诺,但仍以离婚告终。

然而,与第一段婚姻不同,尽管第二段婚姻也未能长久,但却在格丽克的心中留下了美好与眷恋。在她的多部诗集,《草场》、《新生》和《七个时期》中,都能隐约看到格丽克对这段婚姻的态度,对于婚姻的结束,她没有哀怨或忧伤,反而在字里行间透露着释然和乐观,风格也一改往日的沉重,从黑夜走向了黎明。

03

诗歌中的永恒话题 —— 生与死,爱与失去

在格丽克的诗作中,关于生与死,爱和失去是底色,也是永恒不变的话题。而死亡又居于核心。在她的第一本诗集《棉口蛇之国》中,就写下了“出生,而非死亡,才是难以承受的损失”的惊人语句。

在《月光的合金》中,她继续写着死亡,“我要告诉你件事情:每天,人都在死亡。而这只是个开头”。

第二次是她在佛蒙特州的小屋遭遇火灾的时刻,这是她与死亡离得最近的一次,也让她深刻领悟到了人生就是不断失去的一个过程。

她第三次面对死亡是1985年,她的父亲去世的那一年。她形容自己“二十年来等待着忍受无法逃避的丧失”。在《阿勒山》和《野鸢尾》的诗集中,都收录了她寄托对父亲哀思的诗作。

而《野鸢尾》被公认为格丽克最广为人知的作品,并在1993年为她赢得了普利策诗歌奖,将她的诗人生涯推向了一个新高度。

在美国,格丽克被誉为“自传体诗人”和“必读诗人”。她对人物心理的把控,从个人的生命体验和希腊神话中萃取的灵感,通过细腻的笔触化为对爱和死亡等人类根本问题的探讨。

从诗集《下降的形象》开始,读者能在那些带着浓郁抒情色彩的诗句中读到她曾经的家庭生活,亲子关系和经历过的丧亲之痛。

在二战之前,诺奖曾在某种程度上代表着对西方,尤其是欧洲看待世界的视角,但近年来诺奖文学奖得主开始日益多元化,不但遍及北欧、俄罗斯、东亚和奥地利,还涌现了更多女性作家的身影。

早在2019年诺贝尔文学奖颁布前,评审团主席安德斯·奧尔松就曾公开表示将扭转这个奖项长久以来的“欧洲中心主义”和“男性主导”的颁奖倾向。

格丽克的获奖似乎印证了这个说法。77岁的她,成了诺贝尔文学奖第17位女性得主。更重要的是,她改变了人们对“诗人已死”一说的看法,让女诗人这个小众群体第一次堂而皇之地步入大众视野,让诗人这个称号也变得闪闪发光。

也许正如她写的,“‘诗人’这个词必须谨慎使用;它命名的是一种渴望,而不是一种职业。换句话说:不是一个可以写在护照上的名词”,世界文学的焦点是时候重新回到诗人身上了。对于诗人身上所肩负的使命和这个群体带给文学创作、社会和整个时代的价值,也值得被重新审视。