2022年即将过去,在民办教育的“拐点”之年、“洗牌”之年,更名、转公、停办依旧是围绕国际化学校高“热”不退的关注点,根据顶思最新发布的《2022年中国国际化特色学校图谱&年度分析》,中国国际化学校总量已达1379所,而其中,传出更名、转公和停办的学校数量超两百所!又逢岁末年初,我们一起来回顾国际化学校江湖的前尘往事,同时预测猜想2023年,“剧情”是否依旧跌宕起伏……

01更名:政策规范,改名换牌

在过去一年,顶思陆续报道了不同地区,不同性质的国际化学校因不同原因而官宣改名。去“国际”、去外语词、统一后缀、规范“公参民”……在政策引导下,超百所学校在近年间陆续完成更名。我们根据更名原因来看,一一回顾盘点。

1.外籍人员子女学校:统一后缀

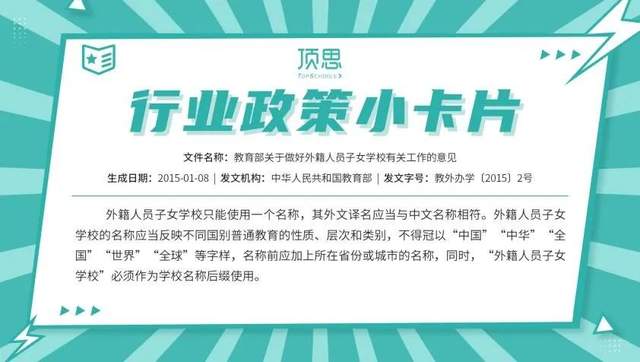

这一类更名主要针对的是外籍人员子女学校,2015年发布的《教育部关于做好外籍人员子女学校有关工作的意见》中明确指出,“外籍人员子女学校”必须作为学校名称后缀使用。随后几年间,各地外籍人员子女学校相继开始更名。

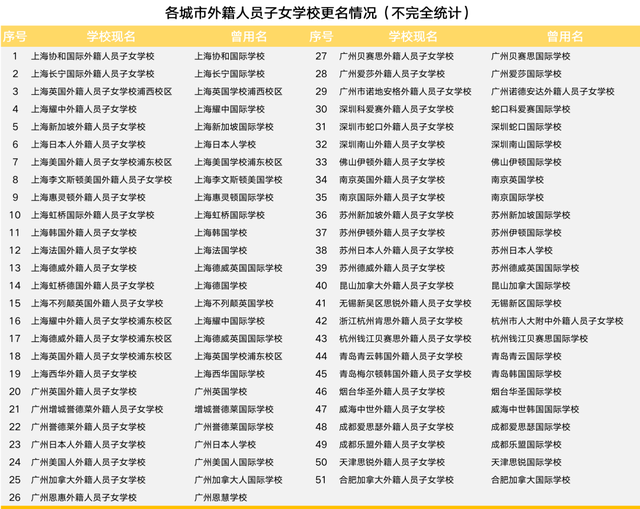

根据顶思不完全统计,在全国166所外籍人员子女学校中,目前更名的外籍人员子女学校数量为51所,而目前完成后缀统一定的“外籍人员子女学校”的已有139所。从不同省份来看,上海和广州更名数量最多,几乎全部的外籍人员子女学校均已完成更名。

注:顶思根据公开信息整理,如有错漏欢迎留言指正

2.民办学校:去“国际”、去外语词……

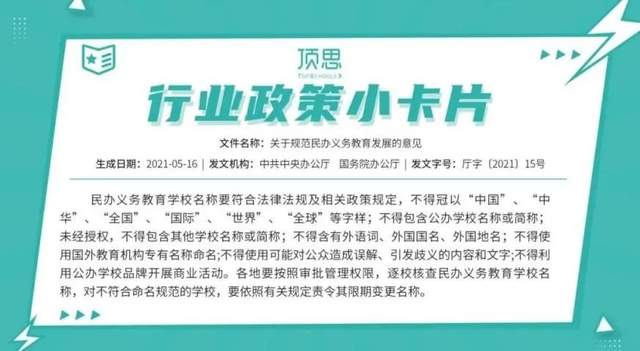

2021年5月16日,中央办公厅发布《关于规范民办义务教育发展的实施意见》,该《意见》明确:

民办义务教育学校名称要符合法律法规及相关政策规定,

不得冠以“中国”、“中华”、“全国”、“国际” 、“世界” 、“全球” 等字样;

不得包含公办学校名称或简称;

不得含有外语词、外国国名、外国地名;

不得使用国外教育机构专有名称命名。

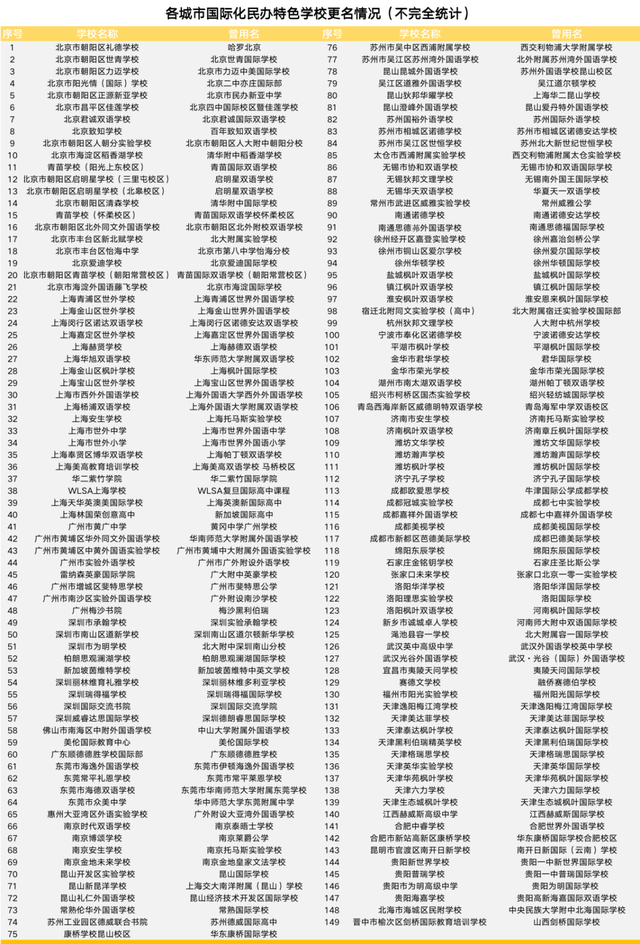

根据顶思不完全统计,因上述或其他原因而进行更名的各类国际化学校总数达150所,其中,包括139所国际化特色民办学校和10所其他类国际化特色学校(预科高中等)。而从地域上来看,统计的更名学校涉及18省,45座城市。其中,北京(21所)、上海(19所)、苏州(16所)更名学校数量最多。

注:顶思根据公开信息整理,如有错漏欢迎留言指正

总体上看,近几年累计完成更名的国际化特色学校的总量已经达到200所,占据中国国际化特色学校的14.5%。在去掉“国际”、“世界”、外语词,以及公办学校字号之后,多数国际化学校均表示学校运营并无实质变化,而为了进一步降低影响,多校更是表示会在教学和运营上进行优化和提升。

02转公:规范“公参民”,推动教育公平

2021年7月,教育部等八部委联合发布《教育部关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》,对“公参民”提出整改路径,力争两年时间形成平稳过渡。

在教育部政策出台后,地方也积极发文制定具体实施办法,给“公参民”学校指了三条路:转公(转设为公办学校)、续民(继续举办民办学校,)和停办。而选择“续民”的,则陆续剥离公办学校字号,去掉原本“附属”在公办学校下的一层“外衣”,这一类学校的更名情况我们在前文的表中已作列示,这类学校多在各地5%控规政策范围内。

这里讨论的转公情况,其实更多见于一般民办学校(未开设国际课程的民办学校),从多地实施现状来看,民转公在一定程度上促进了教育公平和教育资源均衡,而另一方面,转公后对于家长而言,学费等支出也相应降低。

而在国际化学校“民转公”方面,比较典型的如创新教育“网红”高中“提雅学园”和北京建华实验学校转公,江苏宿迁洋河中加学校终止办学后,原址改建公办洋河如东中学;深圳老牌名校石岩公学转公……此外,多地“公参民”类的高校附属中小学也相继传出将转为公办学校。

除了民转公,政府购买民办学校学位也多见报道,这类学校本质上仍属民办学校,但作为实施“民转公”政策的过渡,政府购买学位带来财政资金的输入,缓解公办学位的的压力,为学生提供优质教育,一举两得。至于被购买学位的学校未来是否逐渐过渡转为公办学校还有待观察。

以上海为例,2022年,上海发布招生计划的191所民办小初学校中,87所民办学校纳入“政府购买学位”,占比为45.5%。沪上国际学校中,中芯、燎原双语、青浦世外、德英乐、万源城协和等均被纳入,政府购买学位的经费标准是小学每学期14250元,初中每学期19250元,以名单中的燎原双语(双语班)为例,原来该校初中双语班学费为22000元/学期,政府购买学位后,学生仅需缴纳差额2750元/学期。

03停办:严控增量,优化存量

除了更名和转公,在新政浪潮中,还有部分学校则陷入了停办的窘境。在教育部一系列政策出台后,多地纷纷发文提出将暂停审批设立民办义务学校,国际化学校开启了增量停滞和存量离场的进程。

从国际教育发展较好的省市来看,在疫情和政策的双重影响下,停办风波变得更高发:

01北京

2022年3月,北京新东方双语学校小初学部停办;2022年7月,北京北京市第二十五中学中外合作办学项目终止,这也是北京首个公立国际部停办。此外,政策影响下,北京领科、达罗捷派学院、探月学院三校也相继开启了合作办学之路。

2022年6月,青苗学校海淀校区与领科教育北京校区达成战略合作,并成立“青苗领科A-level中心”。校区全部学生将会搬迁至青苗海淀校区;

2022年7月,达罗捷派与北京BISS国际学校战略合作签约仪式成功举行,两校正式开启合作;

2022年8月,探月学校官宣与清森学校达成了战略合作,探月学院将全面负责清森学校的中学部。

02广东

作为近年来国际化学校增量最多的城市,深圳也频频传出国际化学校停办消息。

2021年10月,深圳博石学校学前部因经营困难停办;

2021年12月,深圳哈罗礼德(筹)暂停一至九年级阶段办学许可的申请;

2022年 7月,太子湾实验部停止运营,并入SIS蛇口外籍人员子女学校;

2022年9月,深圳查特豪斯书院停办;

2022年10月,深圳茵维特学校小初高学部停止办学。

此外,博颂莱爵、深圳晟珀等筹设中的国际化学校也一度延期,开学时间未定。

03成都

2021年11月,成都威斯敏斯特学校停止运营,威斯敏斯特公学也将退出中国市场;

2022年3月,成都康礼·克雷格学校项目宣布暂停。

相较于更名和转公,停办离场令人惋惜。但严控增量,优化存量,其实也是“有形的手”和“无形的手”在博弈均衡,是在倒逼机制中推进优胜劣汰,促进行业可持续发展。

结语

变革大潮来势汹涌,虽然给行业带来阵痛,但从行业长期发展来看,经此一番后未尝不是新的发展契机。2022年虽然国际化学校增速再度放缓,但我们依然能看到行业在不断向前。

随着改革的深入,国家对民办学校的审批、招生、教材等方面的监管都在加强,学校更需要紧跟政策、合规办学,提供优质、特色服务,办令社会和家长满意的学校。

作者 | 李成

编辑 | Zoey