TOPMEDIA

顶思传播

揭秘!从几何图形到毕加索,看教师如何真正实现跨学科知识迁移!

来源:

|

作者:Mina

|

发布时间: 2019-12-20

|

1341 次浏览

|

分享到:

在概念为本的教学模式中,采用探究式学习作为问题的取径,是比较推荐的选择。

与概念为本的教学目标自然结合的探究式学习有两种取径,这两种取径的基本差异在于需要完成的目标性质,以及老师的支持形式与程度。

结构式探究:在结构式探究中,由老师决定问题与事实性资讯。学生负责分析并汲取出自己的概念性理解,老师透过引导问题帮助学生把思考从事实与技能衔接到通则。

引导式探究:当采用引导式探究时,老师只决定大范围的主题,而由师生共同提出问题以形成探究方向。在引导式探究取径中,学生在背景选择、研究问题的调查过程,以及如何呈现他们的发现等方面有较高的选择程度。

学生参与度越高,他们自身与学习的关系就越紧密。在选择引导式探究方法的时候,概念为本的教师需要事先选择这堂课的重要概念,以及有助于学生产生通则的教学策略。

教师透过这样的历程给予回馈与引导问题,以确保学生透过综效性思考深化理解。老师运用上课所研读的一系列事实性例证,帮助学生在事例与概念间产生连接,以达成共通的概念性理解。

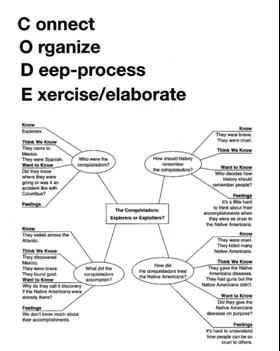

Rafael 以“西班牙征服者-是探索家还是侵略者”为题,展开的“通则”探究式思考问题示例

Source: © J. Rafael Angel

“概念为本”教学模式可做跨学科迁移

另外,Rafael老师还与我们分享了一个基于”概念为本”教学上跨学科迁移的教学案例。

首先,Rafael老师先画出了几个基础的几何图形,让在座的老师展开想象,对几何图形进行排列组合以产生更多的几何图形。

随后,以片段截取的形式向在座老师展示毕加索的战争绘画《格尔尼卡》,老师的想象和思考随着画作的慢慢展开一步步升华。

最后,在整幅画作展开的时候,大家一起讨论得出了此幅画作想要表达的战争主题,继而延伸出“战争”“自由”“希望”等概念。

从几何、到艺术、再到历史,这一示例完美演绎了概念为本教学可跨学科迁移的魅力所在。

Rafael讲师向老师们展示跨学科知识迁移案例:从练习组合几何图形,到分片段引入毕加索战争绘画作品《格尔尼卡》,从而导出战争、自由、斗争的概念

“绕远路”的概念为本教学:为何舍近求远?

“将知识与技能迁移到新的或类似情境的能力,是深度理解与高阶思考的证据。”早在19世纪80年代,Perkins 和 Salomon 就以“抄近路”和“绕远路”来对获取知识的路径进行了分类:如果问题和任务非常类似,学习的迁移就显得轻而易举。倘若尝试把知识点迁移到另一个学科、或另一个脉络中,则需要深度思考,找出迁移路径两端的相似点。

很多老师或许会有疑问,明明很简单的概念,为什么要通过如此这般的思考方式“舍近求远”?

虽然概念为本的教学模式虽然从某种程度上,是用“绕远路”的方式获取知识。但这样的教学模式可以促进学生进行深度思考:他们通过对知识进行谨慎的分析,用探究式的方法与其他相关概念做连接,这样的知识迁移最能够帮助学生在这个复杂世界中找到方向。让他们可以“万变不离其综”,学会提炼不同的通则来获取不同的深层认知。

通过这种教学模式,以往在课堂上只有少数拥有深度思考能力的学生才会提出的那些提纲挈领的问题,就会从更多的学生口中表达出来。

参考资料:

Erickson, Lanning, & French. (2017). Concept-Based curriculum and instruction for the thinking classroom (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin

Erickson, H. L. (2008). Stirring the head, heart, and soul: Redefining curriculum, instruction, and concept-based learning (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

Lanning, L. A. (2013). Designing a concept-based curriculum for English language arts: Meeting the Common Core with intellectual integrity, K-12. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Stern, J., Ferraro, K., & Mohnkern, J. (2016). Tools for teaching conceptual understanding, secondary. Thousand Oaks, CA: Corwin.