TOPMEDIA

顶思传播

比起“杭州杀妻案”凶手是如何作案的,我更在意的是小女儿的未来

来源:

|

作者:Kimberly

|

发布时间: 2020-08-04

|

1552 次浏览

|

分享到:

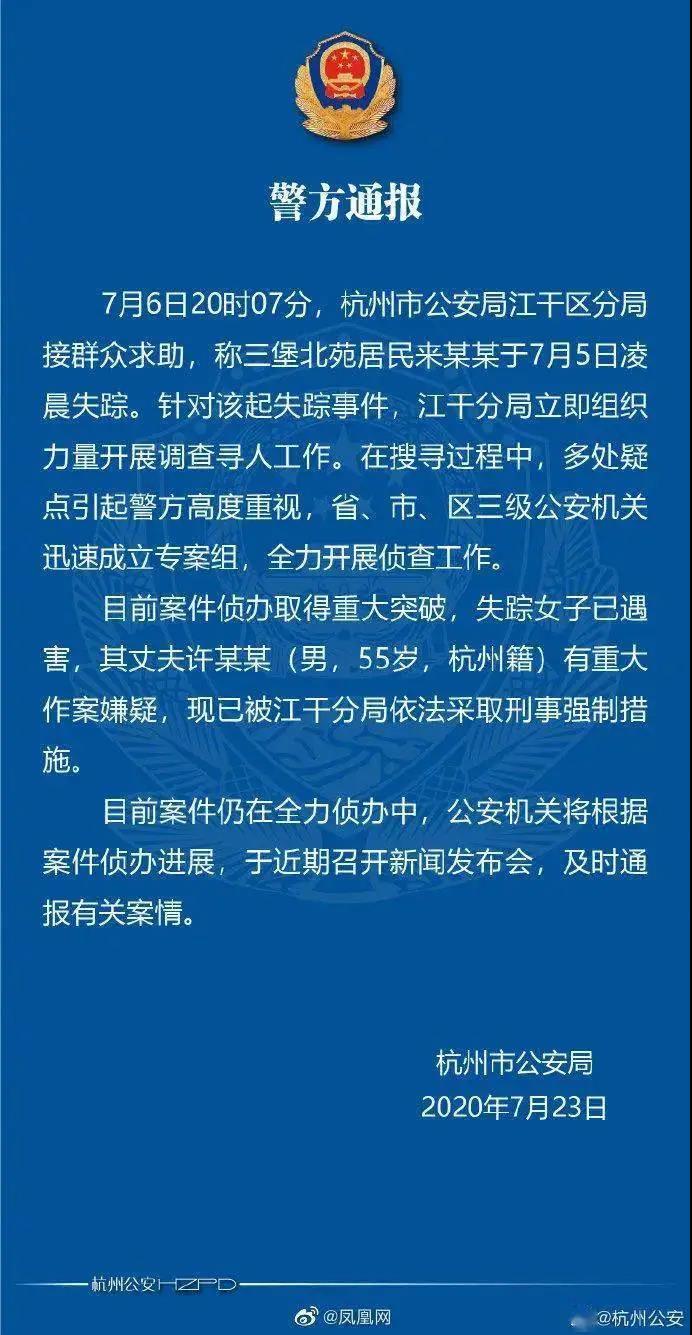

杭州来女士“失踪”19天后,她的尸骨终于在小区的化粪池里被发现。“疑似失踪”不再是“疑似”,而成了确凿的“被谋害”。

只不过来女士怎么也没有想到,置她于死地的那个人,是她的初恋,是和她有十一年夫妻之实的枕边人许国利。

她也不会想到,自己会落得个“死无全尸”的结局——被丈夫用绞肉机搅碎至烂后无情冲到厕所的下水道。

而作为旁观者的我们,同样也对本案充满了震惊。除了惊愕于许国利的作案手法,其强大的心理素质更是令我们咋舌。

在这场几乎是“直播式”探案过程中,许国利多次对着镜头侃侃而谈,神色淡定;面对警察数次询问,面不改色,甚至称自己“身正不怕影子斜”。

真是骇人听闻又可笑至极。

不过今天我们想讨论的,却并不是这起案件本身,而是这个案子背后一个不太受人注意却极为严峻的问题:来女士与许国利小女儿的未来教育问题。

在心智尚未成熟不能自立的阶段,爸爸杀了妈妈,这可能会成为她一辈子的阴影。

更何况,当我们去捋这起案件的时间线时,会发现小女儿所扮演的角色,或者说,所承受的东西,可能远比我们想象的要多。有几个小细节值得细品:

首先,母亲被杀前日是她的生日;

其次,在警察进行调查时,她曾告诉警方,案发当晚自己没有听见任何奇怪的声响;

其三,从案发后一直到许国利被警方带走的这20天时间里,她一直和父亲待在一起。

针对第一点,通过种种线索与许国利自首坦白,我们可以确信这是一场蓄谋已久的谋杀,那么我们也应该有理由相信,他的杀人日期也是事先筹划好的,那为什么偏偏是女儿生日当天?是想向女儿证明什么还是作为生日礼物呢?女儿对于许国利,又到底是一个怎样的存在呢?

再看第二点,妈妈在半夜被爸爸用枕头杀害,难道没有一丝动静吗?处理尸体时,会没有发出一丝声音吗?如果是假,那么小女儿对警方所说的“没有听到过任何声音”显然就是说谎,而指使她这么说的,也只可能是她的爸爸许国利。

而关于第三点,在第二点的假设成立的基础上,我们可以猜测,许国利会通过不同的方式威胁甚至恐吓女儿不要告诉警方案发当晚所看到的真相;而如果假设不成立,许国利便很有可能用洗脑的方式安慰女儿:别怕,有爸爸,妈妈不重要。

在这样的病态的教育与熏陶下,11岁的小女儿的未来之路,不得不让人担忧。

瑞典心理学家曾做过一场持续39年的研究,跟踪调查了494个遭遇了父亲谋杀母亲惨剧的孩子。他们发现,相比于父母健在的孩子,经历家庭谋杀事件的孩子遭遇心理障碍、药物滥用、自残的风险会增加6倍,自杀风险会增加4倍。

还有研究对比过父母死于自杀或谋杀的孩子,相比于父母死于疾病或者意外事件的孩子,患上精神分裂症的可能性会更高。

心理学领域中有这样一个名词术语“机能不全家庭”,根据维基百科,我们可以知道,机能不全家庭(英语:dysfunctional family)是指家庭中持续并经常存在冲突、不法行为、或发生针对家庭中部份成员的虐待(包括生理、心理、或性的虐待等)事件,而其他的家庭成员这对这些事件采取容忍的态度。

与正常家庭的争吵、误解等负性事件的发生不同,在机能不全家庭中,家庭成员不被关注、不被尊重,也无法自由表达自己的各种感受与情绪。而生活在机能不全家庭中的孩子,也可能会将成长过程中这种不正常的现象当作常规,从而养成非正常的应对方式。

杭州杀妻案中的小女儿,显然是属于这样的家庭的。且不说其父是否在杀妻之前存在过家暴行为,即便没有,因为杀妻而使孩子成为“孤儿”,也足以让小女儿的未来处于机能不全家庭的阴影下了。而处于这样缺失关怀的成长环境下,小女儿人生脱轨的可能性也在无限提升。

根据材料分析显示,机能不全家庭中成长的孩子普遍会形成以下五种“特征”:

好孩子

失落的孩子

问题孩子

吉祥物

幕后操纵者

好孩子

他们是“完美孩子”,在家庭中承担起家庭的正常运转,化身照料者照顾家庭。在家庭外积极定义自己,维护家庭成员的形象。

平心而论,这样的孩子并不多,即便存在,可能内心也是千疮百孔。

最近热播的《虽然是精神病但没关系》里,男主文康太似乎就是在维持这样一种形象。由于哥哥是自闭症患者,妈妈一直以来都是将所有的注意力与关怀放在了大儿子身上,甚至对年幼的男主说:“你要好好照顾哥哥知道吗,我生你出来的原因,就是为了有人照顾他啊。”

在这样的环境中长大,文康太从小就承担着比同龄人更重的心理负担。与其说是哥哥的弟弟,倒不如说更像是他的父亲。照顾着他的一切,也逐渐丧失了自我。

这样的孩子,即便最终过上了幸福的生活,他也需要用一生的时间来治愈内心的伤疤。

失落的孩子

他们是“隐形的孩子”,他们极力回避家庭中的矛盾,安静独处。不给家人添麻烦,尽力隐藏自己的所有需求,冷冻自己的感情,不善于社交和处理亲密关系。

《白夜行》里的雪穗,在外人看来,安静沉稳、漂亮优秀,但与此同时,她无时无刻都在维持着一种“距离感”,包括很少向养母吐露心扉,对好友隐藏自我等,她坚毅的眼神似乎也是这样一种生活态度的写照。在她看来,除了亮司,没有人会帮助自己,所有人都是可利用的棋子。

与之相似的还有《虽然是精神病但没关系》里的反社会人格高文英,母亲是杀人犯,父亲是精神病患者,在极度压抑的成长环境中,她不得不像个刺猬一样保护自己不受伤害,但代价也是惨重的,这样的孩子很少会拥有真正的友情,成长之路走得异常孤独。

问题孩子

他们是家庭中的“替罪羊”。他们用惹事的方式,将家庭的注意力引到自己身上,或者用愤怒和敌意的行为告诉他人,这个家庭不健全。

以这样的方式生活的孩子,极大程度上会成为伤害别人的加害者,从而带来恶性循环。

去年大热的电影《少年的你》中,由于魏莱的父母长期的冷暴力,导致其心理逐渐扭曲,渴求通过一些事端来发泄情绪,校园暴力于是成为了她的宣泄口,也将伤害带给了更多人。

同样令人心寒的故事也发生在《犯罪心理学》中,第十五季中连环杀人凶手林奇的女儿格蕾丝,为了博得父亲的注意与“爱”,甚至伙同他共同犯下杀人案。

我们哀其不幸的同时,也着实怒其不争。可是反过来思考,如果林奇能够在格蕾丝童年的时候,哪怕多陪伴她一些时间,也不至于让女儿的人生也由此变得乌云密布。

吉祥物

他们是家中的“小丑”。用玩世不恭隐藏自己,常闹出一些笑话以打破僵局,缓和气氛,但这种幽默的背后是压抑和否认。

《被嫌弃的松子的一生》的松子,显然是这一范畴的代表人物。为了博得父亲的一个笑,她不惜扮丑,并从此成为讨好型人格,一步步走向堕落。松子的悲剧,

可以说,起始于其对自己的认知错误,并在不断地挫败过程中,逐渐迷失自我,成为“被嫌弃”的人。

幕后操纵者

一些聪明的孩子会利用家庭中的问题而实现自己的目的,比如利用父母离异对自己的伤害而将自己处于弱势,从而提出更多物质要求。

我们在影视作品中看到的很多变态杀人犯或者犯下重罪的人,有很大一部分在家中扮演的角色便是“幕后操纵者”。

《隐秘的角落里》的朱朝阳,在妹妹被自己杀死后,故意向父亲讲了心疼妹妹去世的话,并利用父亲的愧疚向其提出了更多的要求,享受起了父亲陪伴自己的时光。

韩剧《Voice》里的连环杀人犯毛泰久亦然。由于小时候亲眼目睹了父亲杀人,自此性格变得乖张而格格不入。

在父亲的愧疚下,他享受着一次次犯罪被包庇的快感,在人生的轨道上越走越偏,以致最后成为严重的反社会人格。

诚然,他是可憎的,可我们也需要认清的是,可恨之人也必有可怜之处,而他的可怜,则源于他的原生家庭。如果家庭没有在一开始纵容他的罪行,他也不会一步步走向毁灭。

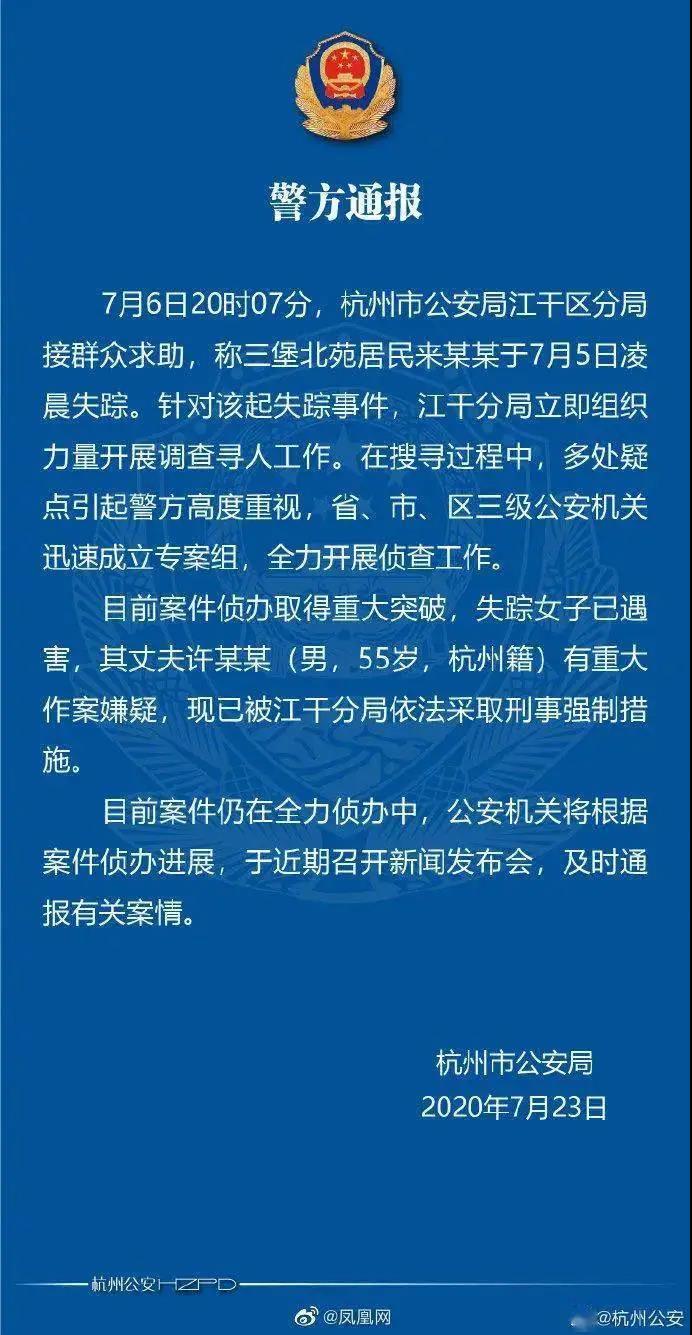

只不过来女士怎么也没有想到,置她于死地的那个人,是她的初恋,是和她有十一年夫妻之实的枕边人许国利。

她也不会想到,自己会落得个“死无全尸”的结局——被丈夫用绞肉机搅碎至烂后无情冲到厕所的下水道。

而作为旁观者的我们,同样也对本案充满了震惊。除了惊愕于许国利的作案手法,其强大的心理素质更是令我们咋舌。

在这场几乎是“直播式”探案过程中,许国利多次对着镜头侃侃而谈,神色淡定;面对警察数次询问,面不改色,甚至称自己“身正不怕影子斜”。

真是骇人听闻又可笑至极。

不过今天我们想讨论的,却并不是这起案件本身,而是这个案子背后一个不太受人注意却极为严峻的问题:来女士与许国利小女儿的未来教育问题。

在心智尚未成熟不能自立的阶段,爸爸杀了妈妈,这可能会成为她一辈子的阴影。

更何况,当我们去捋这起案件的时间线时,会发现小女儿所扮演的角色,或者说,所承受的东西,可能远比我们想象的要多。有几个小细节值得细品:

首先,母亲被杀前日是她的生日;

其次,在警察进行调查时,她曾告诉警方,案发当晚自己没有听见任何奇怪的声响;

其三,从案发后一直到许国利被警方带走的这20天时间里,她一直和父亲待在一起。

针对第一点,通过种种线索与许国利自首坦白,我们可以确信这是一场蓄谋已久的谋杀,那么我们也应该有理由相信,他的杀人日期也是事先筹划好的,那为什么偏偏是女儿生日当天?是想向女儿证明什么还是作为生日礼物呢?女儿对于许国利,又到底是一个怎样的存在呢?

再看第二点,妈妈在半夜被爸爸用枕头杀害,难道没有一丝动静吗?处理尸体时,会没有发出一丝声音吗?如果是假,那么小女儿对警方所说的“没有听到过任何声音”显然就是说谎,而指使她这么说的,也只可能是她的爸爸许国利。

而关于第三点,在第二点的假设成立的基础上,我们可以猜测,许国利会通过不同的方式威胁甚至恐吓女儿不要告诉警方案发当晚所看到的真相;而如果假设不成立,许国利便很有可能用洗脑的方式安慰女儿:别怕,有爸爸,妈妈不重要。

在这样的病态的教育与熏陶下,11岁的小女儿的未来之路,不得不让人担忧。

瑞典心理学家曾做过一场持续39年的研究,跟踪调查了494个遭遇了父亲谋杀母亲惨剧的孩子。他们发现,相比于父母健在的孩子,经历家庭谋杀事件的孩子遭遇心理障碍、药物滥用、自残的风险会增加6倍,自杀风险会增加4倍。

还有研究对比过父母死于自杀或谋杀的孩子,相比于父母死于疾病或者意外事件的孩子,患上精神分裂症的可能性会更高。

心理学领域中有这样一个名词术语“机能不全家庭”,根据维基百科,我们可以知道,机能不全家庭(英语:dysfunctional family)是指家庭中持续并经常存在冲突、不法行为、或发生针对家庭中部份成员的虐待(包括生理、心理、或性的虐待等)事件,而其他的家庭成员这对这些事件采取容忍的态度。

与正常家庭的争吵、误解等负性事件的发生不同,在机能不全家庭中,家庭成员不被关注、不被尊重,也无法自由表达自己的各种感受与情绪。而生活在机能不全家庭中的孩子,也可能会将成长过程中这种不正常的现象当作常规,从而养成非正常的应对方式。

杭州杀妻案中的小女儿,显然是属于这样的家庭的。且不说其父是否在杀妻之前存在过家暴行为,即便没有,因为杀妻而使孩子成为“孤儿”,也足以让小女儿的未来处于机能不全家庭的阴影下了。而处于这样缺失关怀的成长环境下,小女儿人生脱轨的可能性也在无限提升。

根据材料分析显示,机能不全家庭中成长的孩子普遍会形成以下五种“特征”:

好孩子

失落的孩子

问题孩子

吉祥物

幕后操纵者

好孩子

他们是“完美孩子”,在家庭中承担起家庭的正常运转,化身照料者照顾家庭。在家庭外积极定义自己,维护家庭成员的形象。

平心而论,这样的孩子并不多,即便存在,可能内心也是千疮百孔。

最近热播的《虽然是精神病但没关系》里,男主文康太似乎就是在维持这样一种形象。由于哥哥是自闭症患者,妈妈一直以来都是将所有的注意力与关怀放在了大儿子身上,甚至对年幼的男主说:“你要好好照顾哥哥知道吗,我生你出来的原因,就是为了有人照顾他啊。”

在这样的环境中长大,文康太从小就承担着比同龄人更重的心理负担。与其说是哥哥的弟弟,倒不如说更像是他的父亲。照顾着他的一切,也逐渐丧失了自我。

这样的孩子,即便最终过上了幸福的生活,他也需要用一生的时间来治愈内心的伤疤。

失落的孩子

他们是“隐形的孩子”,他们极力回避家庭中的矛盾,安静独处。不给家人添麻烦,尽力隐藏自己的所有需求,冷冻自己的感情,不善于社交和处理亲密关系。

《白夜行》里的雪穗,在外人看来,安静沉稳、漂亮优秀,但与此同时,她无时无刻都在维持着一种“距离感”,包括很少向养母吐露心扉,对好友隐藏自我等,她坚毅的眼神似乎也是这样一种生活态度的写照。在她看来,除了亮司,没有人会帮助自己,所有人都是可利用的棋子。

与之相似的还有《虽然是精神病但没关系》里的反社会人格高文英,母亲是杀人犯,父亲是精神病患者,在极度压抑的成长环境中,她不得不像个刺猬一样保护自己不受伤害,但代价也是惨重的,这样的孩子很少会拥有真正的友情,成长之路走得异常孤独。

问题孩子

他们是家庭中的“替罪羊”。他们用惹事的方式,将家庭的注意力引到自己身上,或者用愤怒和敌意的行为告诉他人,这个家庭不健全。

以这样的方式生活的孩子,极大程度上会成为伤害别人的加害者,从而带来恶性循环。

去年大热的电影《少年的你》中,由于魏莱的父母长期的冷暴力,导致其心理逐渐扭曲,渴求通过一些事端来发泄情绪,校园暴力于是成为了她的宣泄口,也将伤害带给了更多人。

同样令人心寒的故事也发生在《犯罪心理学》中,第十五季中连环杀人凶手林奇的女儿格蕾丝,为了博得父亲的注意与“爱”,甚至伙同他共同犯下杀人案。

我们哀其不幸的同时,也着实怒其不争。可是反过来思考,如果林奇能够在格蕾丝童年的时候,哪怕多陪伴她一些时间,也不至于让女儿的人生也由此变得乌云密布。

吉祥物

他们是家中的“小丑”。用玩世不恭隐藏自己,常闹出一些笑话以打破僵局,缓和气氛,但这种幽默的背后是压抑和否认。

《被嫌弃的松子的一生》的松子,显然是这一范畴的代表人物。为了博得父亲的一个笑,她不惜扮丑,并从此成为讨好型人格,一步步走向堕落。松子的悲剧,

可以说,起始于其对自己的认知错误,并在不断地挫败过程中,逐渐迷失自我,成为“被嫌弃”的人。

幕后操纵者

一些聪明的孩子会利用家庭中的问题而实现自己的目的,比如利用父母离异对自己的伤害而将自己处于弱势,从而提出更多物质要求。

我们在影视作品中看到的很多变态杀人犯或者犯下重罪的人,有很大一部分在家中扮演的角色便是“幕后操纵者”。

《隐秘的角落里》的朱朝阳,在妹妹被自己杀死后,故意向父亲讲了心疼妹妹去世的话,并利用父亲的愧疚向其提出了更多的要求,享受起了父亲陪伴自己的时光。

韩剧《Voice》里的连环杀人犯毛泰久亦然。由于小时候亲眼目睹了父亲杀人,自此性格变得乖张而格格不入。

在父亲的愧疚下,他享受着一次次犯罪被包庇的快感,在人生的轨道上越走越偏,以致最后成为严重的反社会人格。

诚然,他是可憎的,可我们也需要认清的是,可恨之人也必有可怜之处,而他的可怜,则源于他的原生家庭。如果家庭没有在一开始纵容他的罪行,他也不会一步步走向毁灭。