民促法、双减、民转公、新课标……中国民办教育的发展一直与国家政策相伴而行。自1992年乘改革开放东风启程,民办教育历经30年风云变幻。其中,国际化教育更是一股充满活力的中坚力量。30年里,国际化学校经历数量暴增、遍地开花,井喷发展,如今身处更名潮、停办潮,国际大品牌频频爆雷……发展陷入“拐点”。大浪淘沙之下,京城这所名校却依旧风华正茂,作为中国国际化教育的全程见证者、亲历者,它有何长盛不衰的秘诀?为何在国际教育高地始终风雨不动安如山?

01岁月风云:国际教育30年上演“春秋战国”

回首上世纪90年代末,放眼看世界,走向国际化,社会各界纷纷投身全球化的浪潮,敢于革新的办学者们跃跃欲试。

1992年9月,国家教委发布《关于加快教育改革和发展的若干意见》,其中提到:鼓励、支持社会力量兴办以职业技术教育、基础教育、继续教育、社会文化生活教育和助学性质的高等教育为主的各类教育。由此,结束了1952年以来长达40年公办教育一统天下的格局。在政策鼓励下,社会办学热情空前,民办教育,特别是面向世界的国际化教育,迎来了蓬勃发展。

1993年,北京市审批成立了10余所民办中小学,北京市私立汇佳学校正是其中之一。自创立之初,汇佳学校就走上了一条全新的道路,办学特色有别于传统公立学校,实施双语教学和全人教育。因材施教,逐渐赢得北京一批批精英家庭的青睐。

▲1993年汇佳学校英文课堂

▲1993年汇佳学校电脑教室

而进入新世纪,随着一线城市中产群体数量的不断扩大和“民促法”的助推,民办教育进入了企业化和资本化发展快车道。2003年3月,国务院颁布了《中外合作办学条例》。条例规定,境外教育机构在中国大陆找到符合要求的合作伙伴,经过审批后,可开办实施境外学制的办学机构或项目。在政策刺激下,大批民办国际学校迅速增多。

在历史机遇和时代风潮中,不少民办国际化学校难免因为运作机制与管理体系不完善,在发展的快车道上连连碰壁。民办巨头南洋教育集团败落,“公参民”形成“政府办民办”的扭曲形象,“择校热”问题凸显……一系列问题使高歌猛进的国际化学校面临国家对其的规范化政策。

随着“民促法”对教育资本化的限制,国家审批民办学校愈加严格,近年来,“新课标”、“双减”政策落地等一系列规范措施,以及民办学校的自身资金及管理问题的暴露,一大批国际化学校陷入更名潮、倒闭潮、频频爆雷。

作为中国国际化教育30年的全程亲历者、参与者,汇佳历经了30年潮起潮落,如今仍然屹立于北京昌平,依旧是北京乃至全国的国际教育家长圈中口口相传的“宝藏学校”。30年里,汇佳靠什么挺过风云,战胜挫折,一路成长、成功?

02敢为人先:开创小学生赴美深造,最早引进IB

赴美四个月后,小刘同学就可以在全校师生面前用流利的英语汇报学习生活;小张同学则用英文撰写在美学习收获的文章,刊发于美国校刊;在美国当地各中学ESL英语水平统考中,小丁同学获得A组题总分第二名的优异成绩……这一切都发生在汇佳学校当年的第一批小学生赴美的海外学习生活中。当时,《世界日报》记者在采访中这样评价汇佳学校:“孩子们英文口语能力进步迅速令大家赞不绝口!”

小学生赴美交流项目来源于汇佳副总裁杨桂琴女士策划运作的“海外留学中心”。1994年,在人生地不熟,既不通英语也不会开车的情况下,她带着一封推荐信只身前往美国,历经艰难跋涉,最终与美国南加州罗兰德联合学区布兰福德小学缔结“姊妹校”,建立起海外留学中心,开启了汇佳学校的国际化之路。

▲汇佳六年级赴美项目

在小学阶段用五年时间把小学六年国家教学大纲所要求的语文、数学等课程学完并打下扎实基础,再挤出一年时间赴美学习,这是汇佳迈向国际化进程中最具开创性的一步。

1995年,汇佳学校第一批赴美学生共14人。最开始,全英文环境困难重重,整日如听天书,语言障碍远超预想。但学生们以压力为动力,每天早上天刚蒙蒙亮便起床,下午放学后利用休息时间在学生公寓上课,以每天学会40个单词的速度和时间赛跑,双休日也学习,终于取得了丰硕的战果。

第一届赴美学生归国后,好评不断。赴美一年,“小留学生”们不仅英语飞速进步,协作意识、学习习惯、全球视野等都获得提升。至今,这项教育改革实验项目已坚持二十多年,中心共接纳了上千名汇佳学子。此外,赴新、澳等项目也相继开启。

除了“走出去”,“引进来”也是汇佳的大胆尝试。上世纪末,中国掀起留学热潮,低龄留学愈加普遍,全球配置优质教育资源是不少家长送孩子出国的初衷。然而,过早走进异国文化也在学业压力、人际交往、文化冲突方面给“小留学生”造成了困扰,因此,纠结彷徨的家长急需新出路。这时,汇佳明确提出,深化国际化同时奉行“拿来主义”。

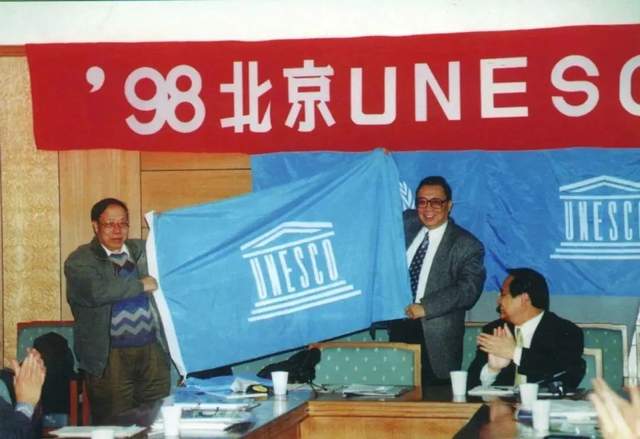

▲时任联合国教科文组织协会世界联合会荣誉主席陶西平先生向时任汇佳学校校长王家骏先生授旗

1996年11月,董事长王志泽参加民办教育研讨会后了解并决定引进国际文凭(IB-DP)项目。1997年2月,学校派教师前往泰国曼谷参加IB教师培训,不同于当时国内重基础知识,轻能力培养的课程设置,IB课程颠覆性的课程整合式教学法、探究式教学、批判性思维培养独具魅力,仿佛一场教育革命。

同年,学校领导与当时的IB亚太地区负责人进行了长谈,以热切的教改愿望、坚定的申办决心和强大的经济实力,成功说服IB官方,允许汇佳申办IB国际文凭项目。

▲汇佳学校IB国际文凭项目授权证书

通过一整个暑假的递交申请报告,改进教学设备,购置教学资料,培训IB教师等,和接下来一年的考察,IBO总部最终决定让汇佳由预备校转正,IB终于在汇佳落地生根。

由于IB国际文凭教育的含金量高,成功吸引了很多中国学生。当时,很多精英、高知家庭的子女直接放弃了公立名校奔赴汇佳,第一届招生即达77人。然而,课程难度之大却使一部分学生动摇了,第一年下来,几十名学生家长找校长谈话至深夜,害怕孩子无法完成学业,无缘国外高校。一时间,怀疑和迷茫让家长质疑汇佳,认为汇佳不具备办国际文凭资质。

经历了大批学生退学,第一届只剩12名坚定的学子。在学校、老师、学生的共同努力下,98届毕业生在首次国际预考取得了优异成绩,还有两名学子在历史和化学科目中取得满分,后续也有越来越多的汇佳学子通过IB进入世界顶级学府。

从“中国学生不可能拿到IB文凭”到“IB淘汰率很高,少数人才能毕业”再到“我要上IB,我能行”,汇佳IB毕业生无缝衔接国外大学,成功走向世界,这也是汇佳引进国际先进教育思想的又一成功挑战。

03创新突破:聘用在校生当“校长助理”,学生俱乐部上百个

随着全球化不断发展,各国之间的融合、协作加强,培养一批具有国际视野和全球领导力的人才刻不容缓。为了加强学生的发言权、选择权和自主权,提高学生的领导力、内驱力,第二个十年,汇佳在已有的学生部门助理的基础上,推出了学生校长助理制度。

这一创新管理制度充分支持学生的主体性,尊重学生的个性化需求,最大程度激励学生的校园主人翁意识,为学生提供了社会工作和服务集体的实践机会,同时,也为学生打造了一个展示个人能力和风采的平台。

学生校长助理的产生和聘用流程,是在征求班级、年级意见的基础上,由学部推荐名单,向全体师生公示,以选票形式获得半数以上学生同意,候选人名单再次向全体学生公示,校长助理名单推荐后,学生需要进行公开竞选,最后经校长面试确定,由校长亲自向学生校长助理颁发聘书。

▲汇佳学校学生校长助理聘书颁发仪式

深入学生群体,维护学生权益,代表学生向学校提出意见建议,协助校长开展管理工作,是“学生校长助理”的基本职责。这一角色的设定本身就反映了汇佳所坚持的“一切以学生为中心”