文 | 陈地崴

编 | JACK

2018年4月,在浦东新区教育局的主导下,上海平和双语学校联合金桥镇中心小学、筑桥实验小学,成立浦东新区平和教育集团,三校携手开启教育新篇章,为促进浦东新区基础教育优质均衡发展做出新的贡献。

作为上海首批老牌双语学校,平和双语学校以秉承“平正达礼,和善励新 ”的校训和 “平而不庸、和而不同”的校园文化,不断在中西融合的教育模式中开拓创新,以国际视野的高度、广度和深度打开中国基础教育创新的窗口,从教育理念到教学实践,从教师管理到学生素养,从中西融合到集团化发展都积累了丰富的经验。

上海平和双语学校大事记

- 2001年起,学校获准跨区县面向全市招生。

- 2002年9月在高中部开设国际文凭组织课程,实施全英语教学。

- 2003年5月通过国际文凭组织(IBO)审核,成为 IBDP 组织成员学校。

- 2004年12月,学校被上海市教育委员会认定为“上海市首批双语学校”。

- 2007年被批准为“上海市直接向境外招收外国留学生资格学校”。

- 2014年成为上海市首批 21 所可以开设高中国际课程的学校。

- 2018年成为平和教育集团成员校之一

在2018中国民办学校管理论坛——“光华论坛”上,顶思记者专访了上海平和双语总校长万玮,听他讲述平和双语所特有的中西融合教育,如何打造世界一流水准的中国学校,培养“平而不庸,和而不同”的拥有国际影响力与话语权的未来的中国人才。

从”平和人物”到“五自精神”

在谈到如何践行平和的校园文化“平而不庸,和而不同”时,万校长首先提到了平和的“平和人物”奖,这个奖项专门颁发给具有平和文化的模范代表,可以授予任何平和社区成员,包括学生,老师,家长及毕业生,从而去弘扬与传递平和文化的认同感与凝聚力。

当被问及这样的校园文化是为了培育什么样的学生的时候,万校长首先提出了五个“自”,他说,“在平和,学生需要具备五个‘自’,即:自主,自由,自然,自信,自省。”而自主,是这五个自的基础,也是教育的根本,即教育能让学生具备以终为始、能独立面对与解决复杂社会与人生中的实际问题的能力,这也是教育的根本与核心。

在自主的基础上,学生应有探索的自由。而自然,则是指面对真实环境的一种自然态度,环境是真实而不完美的,而自然是对真实世界实事求是的反映。而自信与自省则被万校长比喻成“硬币的两面”,具有辩证存在,相辅相成的关系,如何在尊重人与人之间的不同的情况下达到“和而不同”的境界,其本质来自于自省,而只有具备自省能力的人,才会真正具备自信。

除五个“自”以外,“和而不同”的学生素养也会体现在平和中西融合教育方式的五个方面:

- 工具与技能

- 兴趣与特长

- 文化与传承

- 视野与格局

- 坚韧与勇气

而这五个方面体现的是中西融合式的教育,比如中国基础教育更注重工具与技能的掌握,而西方教育模式看重学生兴趣与特长的发挥;平和的教育根植于中国传统文化,所以是拥有国际化视野与格局下的对本土文化的传承。同时优秀的学生应兼具中西方的优秀文化底蕴,即坚韧与勇气。

平和在中西融合教育中的创新

当谈及学校创新这个概念时,万校长引用生物学概念,作了一个形象比喻“盲端生侧枝”,比喻在环境突变时,生命体为了寻找生存与发展的突破,所产生的基因突变。而作为上海最早一批双语教育实践者,万校长认为创新对学校发展是极其必要的。

当谈及中西融合的教育模式与学校创新时,万校长顿了顿,不禁说:“我有一个个人目标,就是我希望对平和的定位一定是基于国际视野的中国基础教育的改良,即平和所做的,是具有中国特色的国际化基础教育。”说到这,他打了个比喻,“就好比中国40年前的改革开放,首先要有开放,但开放并不是全盘西化,而是建设具有中国特色的社会主义。”这就意味着,平和的教育是在国际视野的基础上,根植于中国本土文化、传统以及文化自信上的国际教育。

而真正要做好中西融合的教育,需要对中国教育与西方教育中的特点与优势进行研究与贯通,才能发挥出中西融合教育的独特优势。这时,万校长非常谦虚地说:“有很多教育者对这个问题有许多研究,我就这个问题的思考是,中国的教育是一个注重以内向外的过程,通过自省来体察万物规律,所以崇尚先修德,正所谓修身齐家治国平天下,是以修身为起点。而西方教育则是向外的,以探索世界为教育的一个目的。”

另一方面,中西方的基础教育的区别还包括:中国的基础教育,以效率第一,会有一定功利性,就好比在古代中国的科举,这是有功利目的的。这也是为什么它会对人的天性会有一定压抑的原因,但从另一个角度,通过这样的制度却能培养中国人坚忍不拔,吃苦耐劳的品质。与此不同的西方教育,则更看重以人为本,以兴趣为先,重视天性的释放。

这就是为什么西方的教育会为了兴趣而牺牲效率,而中国教育会为了效率牺牲兴趣。在这样的区别之中,教师的地位也会不同,比如中国基础教育中的教师往往具有权威性,自古以来,中国的传统文化也尊师重道,教师非常受社会尊重,正所谓德高为师,认为老师也是道德的楷模。

在此,万校长强调:“中西教育的不同,并不代表两种教育孰优孰劣,而中西教育中的不同优势应该相互结合,既应该尊重学生的兴趣、释放天性,也应该培养学生坚毅不拔的意志品质。”这也许就是平和的“和而不同”在中西融合教育中的价值观体现。

国际教育的四象限境界

万校长曾提到,教师具备五种境界,即“教知识”,“教方法”,“教状态”,“教人生”到“教自己”,这让我好奇万校长对平和的中西融合是否也有不同境界的评断?

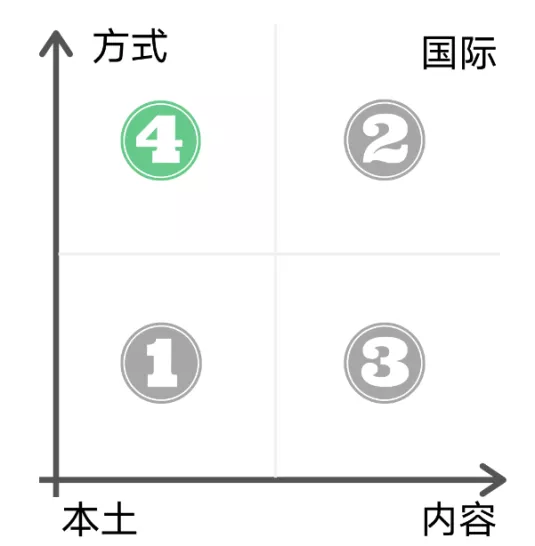

而当被问起这个问题的时候,万校长笑了笑,拿过我的纸和笔,在我的本上画了个象限图,直观地和我讲解他认为平和的中西融合是什么:

根据这个象限图,横纵轴将各象限按照本土化与国际化,内容与方式的几个维度划分,万校长说:“假若1代表我们用本土的教育方式教育本土的内容,那么2就代表我们用国际化的方式教授国际化的内容,而3是用本土化的方式教授国际化的内容,而4也就是我认为平和的中西融合的模式是:用国际化的教育方式,教授本土化的内容。”

在万校长看来,这就是对基于国际视野的中国基础教育的改良的一个体现:用优秀的国际化的教育方式,去教育传承中国本土文化的内容,从而培育出生根于本土文化与教育的,具备国际化的视野与能力的,能够与国际对话,拥有国际领导力的中国人才。

当我问万校长平和秉持这样的教育理念,对从平和这个教育社区走出的人才来讲,有怎样的未来意义时,万校长首先说,平和的目标是办世界一流水准的中国学校,而在阐述平和毕业学子所具有的内在品质时,在他看来能实现平和的教育愿景之前,万校长提及了最近的华为事件给教育的启示。他说,如何让别人理解是一个教育素养,也是领导力的一个根本,而这来自于自省。

“如果我们希望具有国际话语权,我们则需要研究国际话语体系,了解他人的价值观,并能用他人真正能听懂的语言与方式去沟通。”在万校长看来,如何能用别人能听懂的语言,去讲述自己的故事,让自己被理解,是国际化教育中需要培养的素养,而这也是之后国际交流能力的基础,也是“和而不同”的真正含义,即与周围完全不同的文化与话语体系建立连接与相互理解的能力,从而达到“和而不同”