4月17日晚上10点,上海浦东新区,年仅17岁的职高二年级男生在高架桥上和车内母亲发生矛盾,一气之下径直下了车,在卢浦大桥引桥处跳桥身亡。

越来越多青少年自杀的悲剧让我们意识到,当孩子没有足够强烈的“求生欲“,当父母不把提升孩子的生命欲望放在教育的首要位置,那些关于成绩、升学、名校、未来的话题其实都无从谈起。

文 | 蝎子号

编 | 巴山

5秒,17年

昨天上午,我所在的几个育儿群都在讨论上海少年“跳高架”自杀的事件。

视频我看了几遍,这里就不发了。我们办公室未婚的小编辑看了视频后说:“我一个未婚未育的,看到视频里的妈妈伸手但没拉住儿子,旋即捶地痛哭的场面,都觉得心里堵得厉害。

上面是人民日报转发的新闻。跳桥理由写的是:与同学发生矛盾,被母亲批评了几句。”

这么轻描淡写的几个字,全程不到5秒,一个17岁男孩,还没正式开始的生命,就像风中的树叶一样,被吹走了。

可能是因为生活在上海,少年往下跳的那段高架桥我经常路过;可能是因为想到自己也有一个10年后将进入青春期的儿子,总之这场悲剧让我产生强烈的同理心——我能体会到那位母亲无能为力的悲痛,和悔恨。

只不过,我们在为这位痛失爱子的母亲感到惋惜时,却也不能忽视其背后教育的失职。

事件发生后,我开始坐立不安,我意识到,比孩子学会面对这个不公平的世界更重要的,是要让父母去正视孩子生命脆弱的本质,并把提高孩子的“求生欲“排在在任何教育之前。

毕竟,当我们的孩子在轻而易举就可以结束自己生命的阶段,教育专家谈的任何升学、名校、学习方法都是苍白。

那些轻易选择自杀的少年

我开始在网上搜索,从一个新闻链接到另一个新闻,“目睹”了越来越多未成年人的自戕:和父母吵架、和同学争执、被老师训斥、犯错了怕被惩罚……成年人不能想象的鸡毛蒜皮,甚至不能称之为“事”的起因,都能成为孩子结束自己生命的理由。

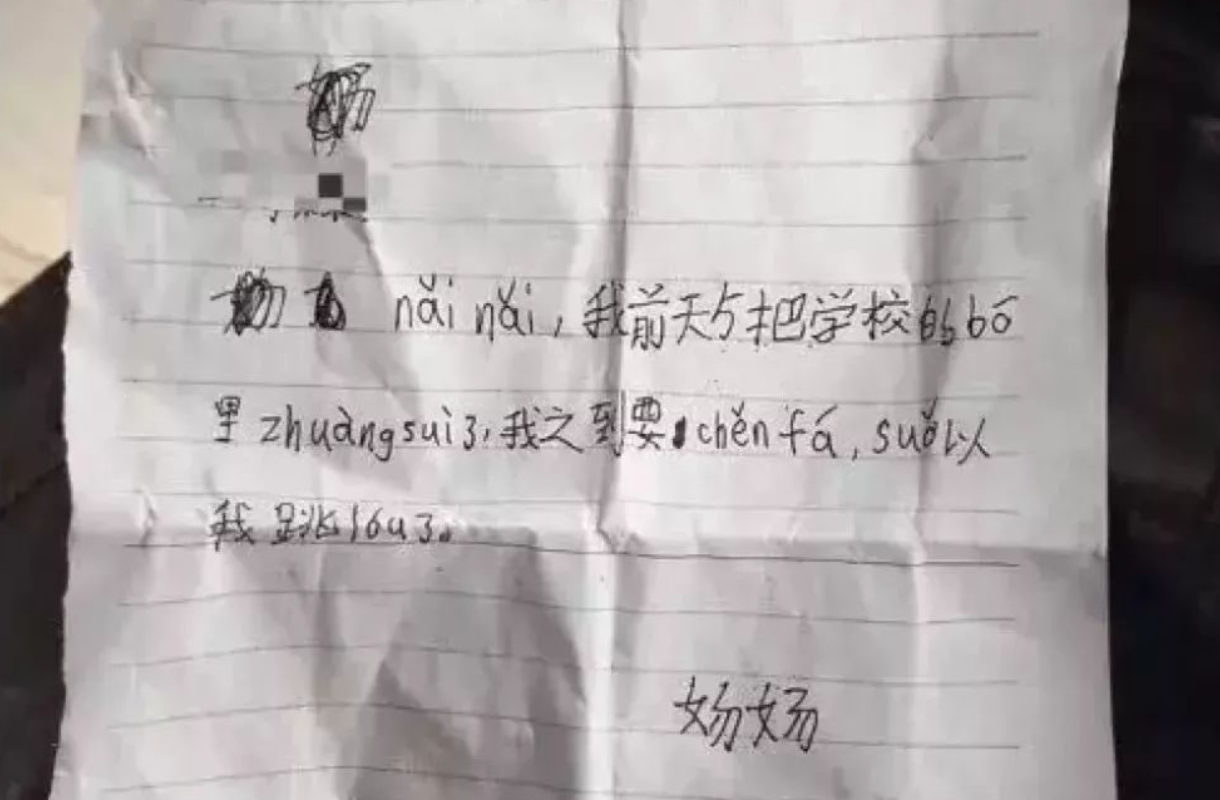

这是上个月跳楼自杀的9岁男童的遗书。他留给世界的最后三行字写道:“奶奶,我前天误把学校的玻璃窗撞碎了,我知道要惩罚,所以我跳楼了。”

他跳楼前,甚至连“跳楼”的“楼”字都还不会写。

另一个自杀的10岁小男孩,跳楼的起因更令人费解。事前,他自发帮班级把课桌排成了毕业班会要用的“回”字形,老师因为还要上课,希望他能帮忙还原。可是他拒绝了。

事情发生后,人们回过头去看视频监控,老师没有过激的言论,他也没有争辩什么,只是默默一个人流泪坐了一会儿,然后决定给自己一个结局——在众目睽睽之下,从学校的露台一跃而下。

北京大象儿童青少年卫生研究所的报告揭露出来的数字非常可怕。报告中说,每5个中小学生中就有一个人曾经考虑过自杀,占样本总数的20.4%,而为自杀做过计划的占6.5%。超过半数的自杀行为,从意念到实行不到15分钟。

青少年自杀的可悲之处在于,他们对死亡的认知还很不成熟,他们尚未建立起对这个世界完整的认知体系。当某个人、某件事给他们施加的恐惧积累到一个临界点,就能轻而易举地超越他们对死亡的恐惧。

如果再给他们十几分钟,让他们冷静一下,再想一想,他们还会选择以这样的方式终止生命吗?

人们很容易把青少年自杀事件的发生归咎于现在的孩子学习压力太大,坦白说,“学习压力”这口锅背得莫名其妙。有人因压力而奋进,有人却因压力而自杀。区别是如何看待压力,或如何看待学习。

也有人说,我们的教育缺少死亡教育,孩子们缺乏对生命的敬畏,这种说法还是略显空洞(当然,避而不谈更糟),我们需要有更具体的方法来帮助父母,去避免发生这类悲剧。

“他们觉得自己遇到了自己过不过去的坎儿。”心理学家说:那些选择自杀的青少年发现,除了死亡,他们没有其他的出口。

这个出口就是人生存下去的理由,理由越多,生存欲就会越强烈。人会为了各种理由活着,为责任、为名利、为爱的人、未完成的心愿、为了目标……当一个出口被关上了,他们还有其他的寄托。当面对同样的压力时,他们不会只有死亡一条路。

就我的人生体验来说:对这个世界有越多的羁绊,自杀的可能性就越小。

孩子刚出生时,他们与世界的联结可能就只有父母、几件心爱的玩具,随着生命的展开,他们开始有了自己的爱好、社交、目标,他们与世界的联结越来越多。在成长过程中,孩子如果被允许、鼓励去和世界发生多种关联,就像一颗种子深深根植于大地,生命的意愿强大无比。

作为父母要问问自己:我们的孩子有足够多的理由活下去吗?以后他为什么也要活下去?如果不是这次死亡事件离我如此之近,我不会问出这么“傻气”的问题。

可问出这样傻气问题的不止我一个。心理学博士陈鲁还专门为女儿列了一张“生命清单”,这些理由构成了女儿生存下去的理由:

◎ 她每天有家可回。在家里,她几乎听不到说教、要求、指责;

◎ 她有两名关系稳定、对她支持也稳定的家长;

◎ 她有几个关系要好的朋友,一起开开玩笑、吃吃喝喝;

◎ 她的老师对学生的密切支持是学校教学体系的一部分;

◎ 她喜欢画画,一得空就挥笔作画;

◎ 她喜爱动物,每周都去动物庇护所照顾小猫 ;

◎ 她喜爱思考,思考对她来说就是津津有味的事情;

◎ 她喜欢音乐,是几个乐队的粉丝,偶尔去听他们的音乐会;

◎ 她喜欢烘焙,手艺见长;她喜欢看电视,我们偶尔也陪她看;……

所以,我们不能再把孩子的生命当成理所应当存在,而忽视年轻的生命本身的脆弱。作为父母,帮助孩子建立与这个世界的联结刻不容缓。

我在浏览昨天这起悲剧时,发现评论出现了两种不同的声音:一方认为孩子心理素质太差,一不如意就跳桥;另一方揣测孩子在学校肯定受了委屈,在家人面前又得不到理解,酿成惨剧。

不确定的揣测,既伤害生者又让死者不得安宁。在这起悲剧中,我们能确定的是:这位母亲爱她的孩子,但他们之间也确实发生了激烈的口头争执。父母子女之间,不恰当的爱的表达造成的伤害应该引起关注。

过去,我们这一代人接受的理念,认为父母“侮辱式“、“打击式”、“贬低式”的言语暴力在所难免。虽然理论上知道培养孩子的自尊心、自信心很重要,又总忍不住会贬低孩子。本着“天下无不是之父母“的心态,也不觉得有太大的问题。

的确,父母爱孩子的本心毋庸置疑,然而,主观的爱的表达未必等于爱的接受。从父母的角度讲,无论他们做什么,逼迫、贬低、吼骂、责打……无不是爱的表达——“我都是为了你好”“