线上演唱会落幕后,艺术教育能否成为下一个“领路人”

柏拉图曾说,“音乐是跳动的声音,它触及一个人灵魂,教化美德。”艺术,在这段疫情期间,以无与伦比的姿态占据了人们的社交——在线演唱会、限免舞台剧、阳台音乐会。

艺术不仅可以阳春白雪,也有下里巴人,不分高低贵贱,但需要一位领路人。这也启示着我们,学校如何在艺术教育中,做好“领路人”的角色。

文 | Luna

编 | Mina

疫情时期,比1米的社交距离更远的是什么?

可能是Netflix和YouTube上360P到1080P的距离。

虽然因为网速限制,观众被迫从1080P降到360P,但无处社交的情况下,网络是大家连接彼此的通道。

不仅众多剧院纷纷放出限免影视资源,Lady Gaga在4月主导举办的全球线上音乐会,也让越来越多的艺术人走进了人们的眼中。

5月4日,高晓松发起的线上音乐会《相信未来》正式上线。节目中,白岩松提出了一个问题:“面对疫情,音乐有用吗?”

与吃穿用度相比,音乐、绘画、表演这些艺术似乎是可有可无的,甚至是一种“奢侈品”。但为什么我们却如此着迷?为什么在危机下,在苦难中,我们依然热衷于做这些“无用之事”?

“世界因为你,在痛里有感动”

这次的疫情至今已经持续了快5个月,国内疫情趋于平缓之际,国外的情况又严峻起来。但从始至终,我们都不难看到艺术的力量。

国内疫情开始蔓延的时候,各路音乐人就率先行动了起来,用大众最容易接触到的音乐传递力量。

G.E.M邓紫棋《平凡天使》

张学友演唱、周杰伦作曲、

方文山作词《等风雨经过》

日本音乐人野田洋次郎也专门为中国粉丝创作了《Light The Light》。

国外的情况也是如此,“艺术抗疫”的新闻屡见不鲜。

在意大利开始封城的第4天,罗马市长发了一条推文,号召大家在晚上7点打开窗户,和邻居们互相问候,一起歌唱。她写道:“即使我们现在不能碰面,在困难时期也要互相帮助和关怀。”

一时间,不仅音乐家、歌唱家们打开窗户用音乐传递力量,还涌现了很多“民间艺术家”。大家手边有什么用什么,好不热闹。

伊朗演员则拍摄了教大家如何洗手的宣传片,配乐为经典的勃拉姆斯匈牙利舞曲第一号。略带夸张的默剧式表演中,将洗手的步骤展现得简洁明了。最后的喷嚏情节,也凸显了喜剧色彩。

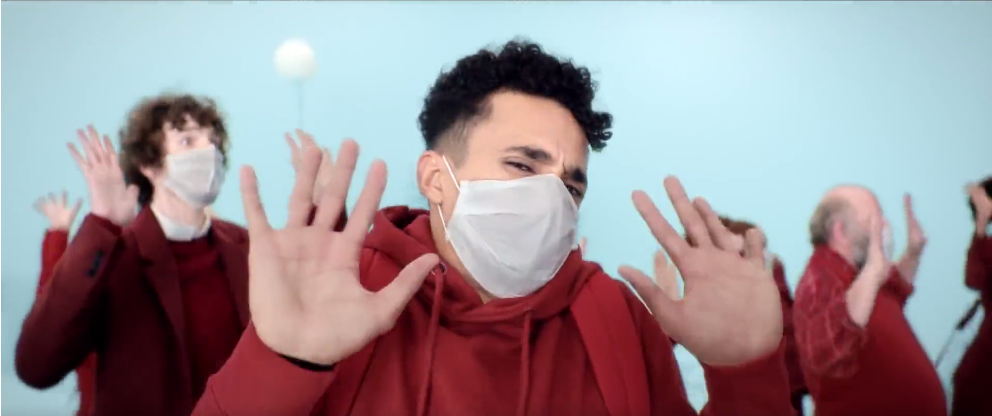

法国社保局发布的防疫宣传片也别具一格,红色的服装和白色的口罩颜色对比强烈,舞蹈中还穿插了许多个人防护的姿势宣传。

视觉艺术领域的画家们也不甘落后,来自芬兰的绘画二人组CupOfTherapy就通过笔下的狮子、熊、兔子等动物角色,发布了「疫情治愈插画」系列作品,给大家带来鼓励和安慰。

漫画艺术家Casey W. Coller在美国停课期间,在推特上公开了自己的线稿,供大家下载打印,让孩子们可以在家涂色。在推特上,也有很多漫画的读者和非读者留言,感谢他放出的线稿,也有人放出了自己的涂色作品,作为回应。

看到这里,如果要回答“面对疫情,音乐有用吗?”这个问题其实也很简单。

就像白岩松给说的,大家早就用自己的实际行动证明了艺术的重要性。

他提到,围绕着疫情,有两个词的搜索量是极高的,一个是热干面,另一个是樱花。一个是那么有用的东西,一个是看似无用的东西,但它们两个恰恰以最高峰的方式组合在一起。

樱花恰恰代表了很多人对春天的渴望,尤其是对于武汉人能够走出家门,感受到春天的那样一种期待。

童声稚语里,我们带着希望出发

虽然很多新闻中报道的都是已有名气的艺术家们的创作,但这一路的鼓励中,孩子们从未缺席。

《相信未来》的演出中,带孩子一起出镜的音乐人就有不少,虽然身形尚还娇小,声音也显得稚嫩,但是孩子们也都全情投入,用自己的全力来鼓励大家。

而在学校中由学生自行发起的“艺术抗疫”活动也不在少数。

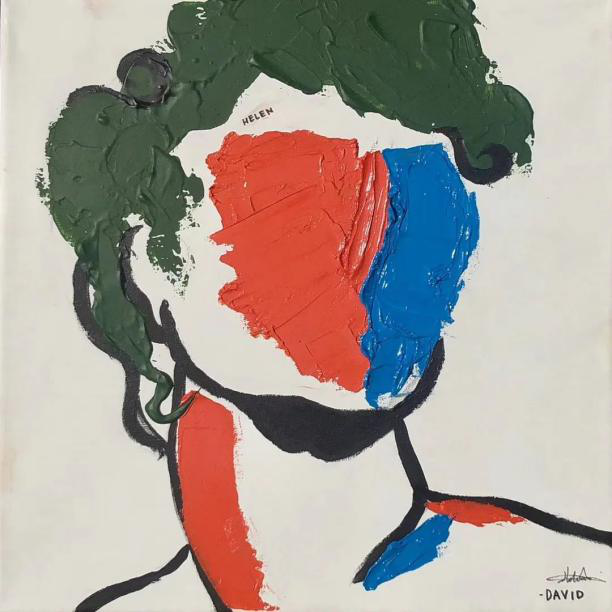

2月23日,美国纽约巴德学院“为武汉募捐”的音乐晚会上,就选用了 海嘉国际双语学校十年级学生谢嘉伦(Helen)在疫情期间创作的的大卫。

《面罩》系列之 大卫、阿波罗

除了《面罩》系列,Helen还在装置艺术中以轻纱、烟雾和黑背景创作了作品《病毒笼罩》,致敬一线医护人员。

装置作品之《病毒笼罩》

这件作品中的道具雕塑小人原本已经在美术教室中闲置了一段时间。当Helen从角落里拿出它们时,一个生活的场景忽然跃入她的脑海:地铁里,拥挤的人群,因为疫情,行色匆匆的人们都带着口罩,迷茫又慌乱。

这个电光石火般的念头让Helen有了创作方向,她用一次性手套来制作口罩,用烟雾代表毒气,用加湿器和用黄色胶条改装的手机光束,再现了迷幻、慌乱的氛围。

而上海市民办尚德实验学校融合部则在3月开启了为期2个月的“内·外”艺术设计云中展,利用3D交互技术,带来了全新线上观展体验。此次展览包含艺术的元素、装饰配件、空间、奇妙物种、公益广告、自画像几个板块。

无独有偶,北师大实验中学的同学们选择用歌声传递力量,他们用接龙的方式演唱歌剧作品中的音乐来表达心声,还制作了演出时间表,此间态度十分认真。

3月,常州威雅公学音乐部发起了首次“威雅公学线上交响乐”活动,向所有在校学习乐器的学生发出了号召。

这次合奏曲目名为《六步之遥》,由威雅公学音乐部老师Mr. Knight创作。在短短两周内,就有62条不同乐器演奏者的录像。经过Mr. Knight的精心剪辑,成为了最终的线上版本。

《六步之遥》的曲名背后还有一些深意。“一步之遥”这个成语比喻距离成功很近;而“六”在中华文化中象征着吉祥如意、幸福、安康。Mr. Knight将这次活动的主题曲命名为《六步之遥》,也是希望这首曲子能带着美好的愿景,向所有威雅学子和教职员工传达这样的信念:希望,在脚步中衍生。

上海诺德安达双语学校的合唱团也在居家期间开展了活动。

发起人Sarah老师在合唱团线上留言空间说道,“让我们用爱一起来传递温暖和力量吧!”令人惊讶的是,一天不到的时间,就收到了孩子们的踊跃回复。最终来自中学部和小学部的23名同学,在“云端”带来了一次特殊的在线合唱——《爱,因为在心中》。

花开疫散,艺术教育还需反思

眼下,各地学校已经先后开学,线下教学工作也渐渐步入正轨。但是,这次疫情也给学校的艺术教育留下了许多反思。

第一,是在线上教育阶段,学校如何保证艺术教育的互动性。很多学校和老师都表示,许多文理科科目的线上化都遇到了不小的困难,而且往往年级越低,难度越大。艺术教育也难以幸免。

幸而,有些学校还是在实践中摸索出了一套方法,留下了一些经验。

在采访中,上海美高双语学校艺术系表示,其实所有线上教学的学科都面临着现场互动的剧场性场效应消失的问题。

但是,远程的状态下,师生之间、学生之间的互动形式更加多样。学校把视觉艺术原本小班教学的个别辅导转变成了视频课的一对一教学,结合线上视频答疑课。

每个年级都增加了zoom 在线视频答疑空中课堂,可以非常直观的进行交流,除此之外还有班级微信群交流、晓黑板交流、频繁的电子邮件一对一互动交流,甚至部分同学还有微信的一对一交流。

此外,班主任与家长在此期间的参与度增多,起了很大的协调与沟通作用,由课堂教学的师生的两元互动变成了师生家长三元互动。缺点是不如课堂现场教学的互动那么直观与高效,教师无法直接示范与在画面上进行修改。

不过,经过近两个月的远程视觉艺术教学,小学、初中阶段的学生学习效果都是很好,对不同年级教学目标的达成度都很高,可以与课堂现场教学效果相媲美,甚至有些方面的效果要高于现场教学。

只是初中的学生因为将来要出国留学,还有额外的国际标准的语言学习与考试,他们的学习内容相对小学来说更加丰富,也更有侧重。

第二,视觉艺术很重视材料、质地、光影等元素,在线上教育的过程中,如何实现展示不同材质的特性。

美高双语表示,视觉艺术作品的呈现确实完全依赖于物质材料,如宣纸、素描纸、刮蜡纸等不同质地的纸张,不同性质的画笔,如马克笔、彩色铅笔、油画棒等。

教师在给学生展示这些绘画材料时,一方面罗列出相应的材料清单,并附以相应的材料照片;另一方面在做PPT时有画材介绍专页展示给学生,再用录屏软件录成教学视频发放给学生。

至于光影调子的塑造等艺术专业技法、技巧演示问题,教师一个方法是将作画关键步骤拍成照片做到教学视频中,成为静态的连续过程展示给学生,另一个途径是在必要时录成动态影像视频演示给学生,有时两个方法结合使用。

第三,现在有些观点认为,国内传统的艺术教育太偏重画工与技巧,忽视了创新与思维,而国外的艺术教育则相反,过分强调思辨却不重视技巧。这样的环境下,学校自身应当设计怎样的评价机制,来把握教学方向是个值得思考的问题。

美高双语在线上教育阶段,就增加了老师评价学生作品的工作量,学生的每封邮件都要仔细的回复。

虽然,每个学生每次交的艺术作业的图片都要做出评价,不如课堂教学辅导那么快捷高效,但优点是每个学生每个进度节点上的作品都留下了电子图片档案,可以清楚地呈现出一个学生作品形成过程的详细步骤与思路,详细的体现出了教师的引导作用,对教学理论与教学经验的梳理有一定帮助作用。

深圳贝赛思国际学校则建立了家长交流社群。在收到了学生的艺术作品并对他们的表现有了初步的掌握之后,老师会和家长们进行对话。这个阶段,老师更多地需要教会家长和监护人如何给予孩子帮助和支持。

另外,还有鉴赏和社群评论机制。每周学生都会得到一个当周的得分,学生需要将自己的艺术作品通过发送给老师,或者上传到其他的指定平台。只要在学校社群的视觉艺术页面上上传作品图片,各年龄段的学生都会得到积极正面的反馈和鼓励。在这种情况下,社群评论的方式也可以逐步融入评分流程之中。

在今年的全国教育工作会议上,教育部部长陈宝生表示,要持续推进学生艺术素质测评,总结地方将艺术科目纳入中考的经验做法,把学校美育工作纳入督导评估和考核体系,让“软任务”成为“硬指标”。

可见,在今后,艺术教育的比重将在整个教育体系中越来越大。经此一“疫”,我们相信学校对于艺术教育也有了更新的认识,在今后的教学之路上,不论是现实的难题,还是教学的改善,都能更有信心去解决。