6月17日上午,翻译界泰斗许渊冲先生逝世,享年一个世纪整。很多人说,前几天还在电影《九零后》中看到老爷子的音容笑貌——那时他仍谈吐幽默、思维清晰,而转眼间斯人已去……至此,影片中所记录的“最牛90后”已故四位。

《九零后》所记述的故事,正对应着四个“最”字:最危险的时代,最豪情的时代,最顶尖的学府以及最高端的人才。炮火延绵中,中华最传奇的一段教育史在西南大地拉开帷幕……

文、编 | 玉关虎竹

没有哪部影片的“演员”阵容如此强悍,除了《九零后》:

“两弹一星功勋奖章获得者”邓稼先,大诗人、翻译家查良铮(穆旦),诺贝尔物理学奖获得者杨振宁,翻译界泰斗许渊冲……

而《九零后》发生的舞台西南联大,更是为我国贡献了2位诺贝尔奖,170多位院士。

“九零后”老人们面对镜头,谈笑间诉说着半个多世纪前的往事,仿佛一切都发生在昨天……

01

迢迢长路去联合大学

“九零后”们的年少时代,如今的千禧一代恐已难想象。

影片旁白反复引用唐人李华所作《吊古战场文》,刻画当时的环境:

浩浩乎,平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨;鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:“此古战场也,常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻。”

这也正是日寇铁蹄下,中国当时最真实的写照。《呼啸山庄》的译者杨苡老人这样回忆她失学的经历:

“我是1937年中学毕业,保送南开大学,那里(手指之处)就有我的毕业证,照完了相大概第二天知道,日本扔了炸弹,南开大学没有了。”

▲翻译家、诗人 杨苡

1937年7月7日,卢沟桥事变震动中华大地,北平天津迅速沦陷。南开大学成为一片废墟,北京大学、清华大学也停止办学。西南联大正是在战火中匆忙成立的一所学校。

三所大学被迫合并南迁,并于一个月后在长沙合并组成长沙临时大学。然而炮火延绵,长沙城亦朝不保夕,经教育部决定,长沙临时大学“兵分三路”西迁昆明。

由于战时交通困难,不少同学须经由香港、越南入滇;还有一部分人组织了“湘黔滇旅行团”,行程3200多里,历时两个多月横穿三省方能到达。

音乐家赵元任为此壮举填词,从这位民国鬼才的歌词中,我们至今仍能领略联大学子在艰难时期的乐观与豪情:

It’s a long way to Lianhe Daxue

迢迢长路去联合大学

To the finest school I know

去我所知最好的学校

Googbye Shengjing Xueyuan

再见 圣经学院

Farewell Jiucai Square

再见 韭菜园

It’s a long long way to Kunming City

迢迢长路去昆明

But my heart’s right there

那是我心之所在

长途跋涉开始时,学生们走不了几里路便感到腿脚酸痛、脚板起泡。但后来有校友回忆道:

“奇怪,到了大约第十天之后,哪怕最差劲的人,也能毫不费劲地日行四五十里。”

“在路上”的学子们不忘“行万里路,读万卷书”。那时候,西南的村民们会看到一群“奇怪”的家伙。比如一路走一路念英文字典的人,比如对沿路的水车表现出强烈兴趣的人,再比如沿途采集山歌的人……

步行团经过县城几十个,大小村落上千个,有学子得意地说:“我们徒步荒原的精神,活能与明代的徐霞客媲美”。即便在路途中,师生们建构出一所“行走的大学”。

流徙的学子们抵达西南联大后,虽是战乱年代,不少人还是对环境之简陋感到惊讶:教室是板房,“干巴泥”的墙,木格方窗子,上头没有玻璃;桌子跟椅子是一个东西,叫作“羊腿椅”——一个椅子拐出来一个“羊腿”,勉强放书;灯光常需要把灯丝拉长,“短路”一下,方能亮起;学生宿舍就是茅草房,一间40人,20张双人床,臭虫咬得人浑身发痒……

可见教育做得好不好,与物质条件并无必然联系。正是在这种艰苦卓绝的环境下,西南联大开始了她的传奇……

万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

——西南联大校歌

02

听这样的课,穿一座城也值得

如果说民国大师是漫天繁星,那么西南联大似可占半壁。

学校分文学院、理学院、法商学院、工学院以及师范学院,五院之下又共计有27个系(不包含体育部),任教教授、副教授300人左右。单单拎出文学院中国文学系的教授名录,便可感受到彼时的师资盛况:

朱自清、罗常培、罗庸、魏建功、胡适、杨振声、刘文典、闻一多、王力、浦江清、唐兰、游国恩、许维遹、陈梦家……

教学方法也是千奇百怪。仍拿国文举例,当时采取“轮流教授法”。每个教授轮换着讲授一至两个礼拜。

许渊冲先生对此印象深刻,他极为称道这种教学方法,说它是“外面是没有的”“最好的国文课”。此时影片颇为诙谐的一幕出现了,镜头定格在了杨振宁,他却一脸苦笑着说:“我想这种方法不是最好的,它有点乱……为什么呢,不是一个人教,太不系统化。”

学生尚如此个性,何况当时的教授们。联大学子汪曾祺这样回忆闻一多先生的课:

闻先生的课可以抽烟的。闻先生点燃烟斗,我们能抽烟的也点着了烟,闻先生打开笔记,开讲:“痛饮酒,熟读《离骚》,乃可以为名士。”

闻先生教古代神话,非常“叫座”。不单是中文系的、文学院的学生来听讲,连理学院、工学院的同学也来听。工学院在拓东路,文学院在大西门,听一堂课得穿过整整座昆明城。

闻先生讲课“图文并茂”。他用整张的毛边纸墨画出伏羲、女娲的各种画像,用按钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。闻先生是一个好演员。伏羲女娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美。

听这样的课,穿一座城,也值得。

国学泰斗罗庸先生讲课时,听众之多,常有人趴到窗户外面。他站在讲台上讲,忽然走下来靠近木格子的窗口,用右手遮着眉毛做外眺状,凝神说道:

你们看,那远处就是长安,就是钟南山……

03

捐躯赴国难

影片讲到一位青年,令人印象深刻。他在西南联大度过白驹过隙似的美好时光,而后又毫不犹豫地将热血献祭给自己的母国——他的名字叫缪弘,身份也很特殊,是汪伪汉奸缪斌的小儿子。

与投靠日寇的父亲截然相反,缪弘与哥哥缪中离家出走,同时考入联大,先投笔后从军。后来缪中回忆道:“当时我和缪弘奔赴前线如此决绝,或许正是因为有这样一位父亲。”

1945年7月31日早晨,缪弘作为翻译官跟随部队开赴广西丹竹机场。日军攻击猛烈,我方很快有几十个战士牺牲,部队呈溃败之势。作为翻译官,缪弘本可撤退,但其却冲锋最前,被倭军狙击手瞄中,19岁生命流星般坠落。

“宁愿闭起双目,以免再看见人间的不平;宁愿堵住两耳,以免再听到壮烈的声音”

——缪弘遗诗

像缪弘这样的联大人还有很多很多,连校长梅贻琦的儿子梅祖彦都奔赴前线,并以英勇表现获得盟军颁发的自由勋章;被钱钟书称作“译才”的许渊冲老先生,当年甚至也作为翻译加入美国“飞虎队”,早在10岁时他就在《为日本占据东三省告同胞书》中悲壮地写下:“同胞们,快快起来吧!将我们的热血和他们决一死活吧!”

捐躯赴国难,视死忽如归。抗战期间,西南联大之师生,投笔从戎者高达834位。

04

祖国在向我们召唤

为国献身的精神延绵不绝,成为联大学子的一个重要特点。

影片中,年少的邓稼先落了一个“小孩”的外号。他年纪比同伴们都要小,经常挂着一脸笑,缠着同学给他讲故事,直到对方讲得口干舌燥才肯罢休。

而他自己也爱讲故事,讲世界上各个物理学家的事迹。这类故事辗转相告,不但鼓舞了听故事的人,还吸引了更多的学生不远千里前来投靠联大物理系。

邓稼先赞赏一个人或一个行为的用语是“pure”——谁的思想纯洁,境界高尚,他就说这个人真“pure”。他的标准既评价别人,也要求自己,因此同学们干脆就叫他“pure”。

1948年,他远赴美国Purdue大学留学,仅用一年多的时间就获得了博士学位,年仅26岁,一度被称为“娃娃”博士。毕业之后,他在美国一刻也未多待,毅然回国建设。

1964年10月,罗布泊一颗蘑菇云震慑寰宇。影片旁白道:

“pure”这个外号是对他(邓稼先)的特点与本质再恰当不过的写照,正好像是“一个透明的人”。

为什么从原子弹到氢弹,美国用了六七年时间,而我们只用了两年时间,稼先用他那顽皮的一笑回答这一问题,让我们记住这顽皮的一笑吧……

要知道,与彼时一穷二白的中国相比,大洋彼岸可谓人间迷离之境,高楼大厦耸立云霄,仿佛是另一个世界。然而在那时候选择归国的,远不止邓稼先一个。

▲将近100年前的纽约

联大学子朱光亚先生1949年秋毕业于美国,并获博士学位。他拒绝美国之资费,回到祖国,成为中国核科学事业的主要开拓者之一。归国之前,他壮怀激烈地写下《给留美同学的一封公开信》:

同学们,我们都是在中国长大的,我们受了20多年的教育,自己不曾种过一粒米,不曾挖过一块煤。我们都是靠千千万万终日劳动的中国工农大众的血汗供养长大的。现在他们渴望我们,我们还不该赶快回去,把自己的一技之长,献给祖国的人民吗?是的,我们该赶快回去了……

(节选)

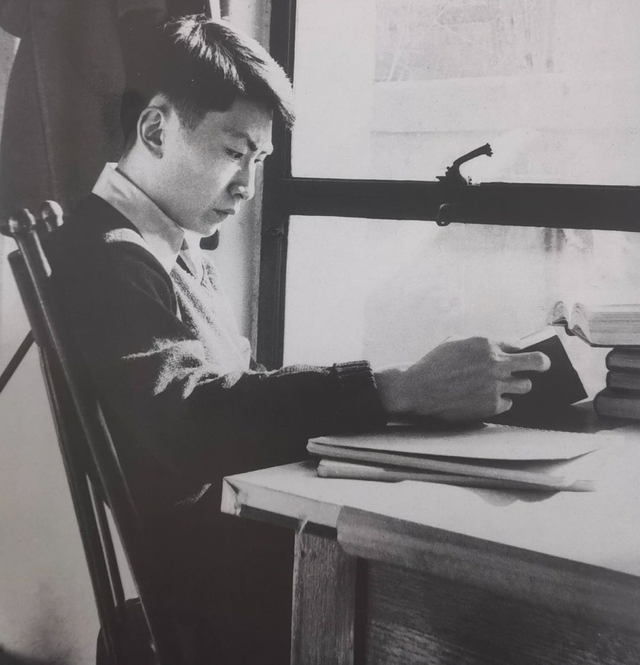

▲青年朱光亚,后来的“两弹一星”元勋

而这封公开信结尾,共有52位留美学生签字明志。据统计,从1949年8月到1956年10月,共有2290位海外留学生从世界各地回归祖国。

影片结尾,尚在人世的联大学子们无一例外地背出自己的学号,满眼自豪。联大风骨他们铭刻一生,亦行动一世。

《让子弹飞》的作者马识途仍能流利地背诵《世说新语》;“步行矫健者奖牌”获得者吴大昌老师仍不服输地在操场散步;翻译家杨苡老人仍坚持“每一天都要做到最好”;而许渊冲直到逝世前,还在案前笔耕不辍……

▲翻译家 许渊冲

而今,这些最牛“九零后”们正在一位接一位地离开我们的视野,但他们铿锵抒写的最为传奇的一段教育史,将永不磨灭。