你提出了观点,也提供了理由,同时又用证据来说明为什么理由成立,加上了这个推理的过程,才是一个“标准的论证”。

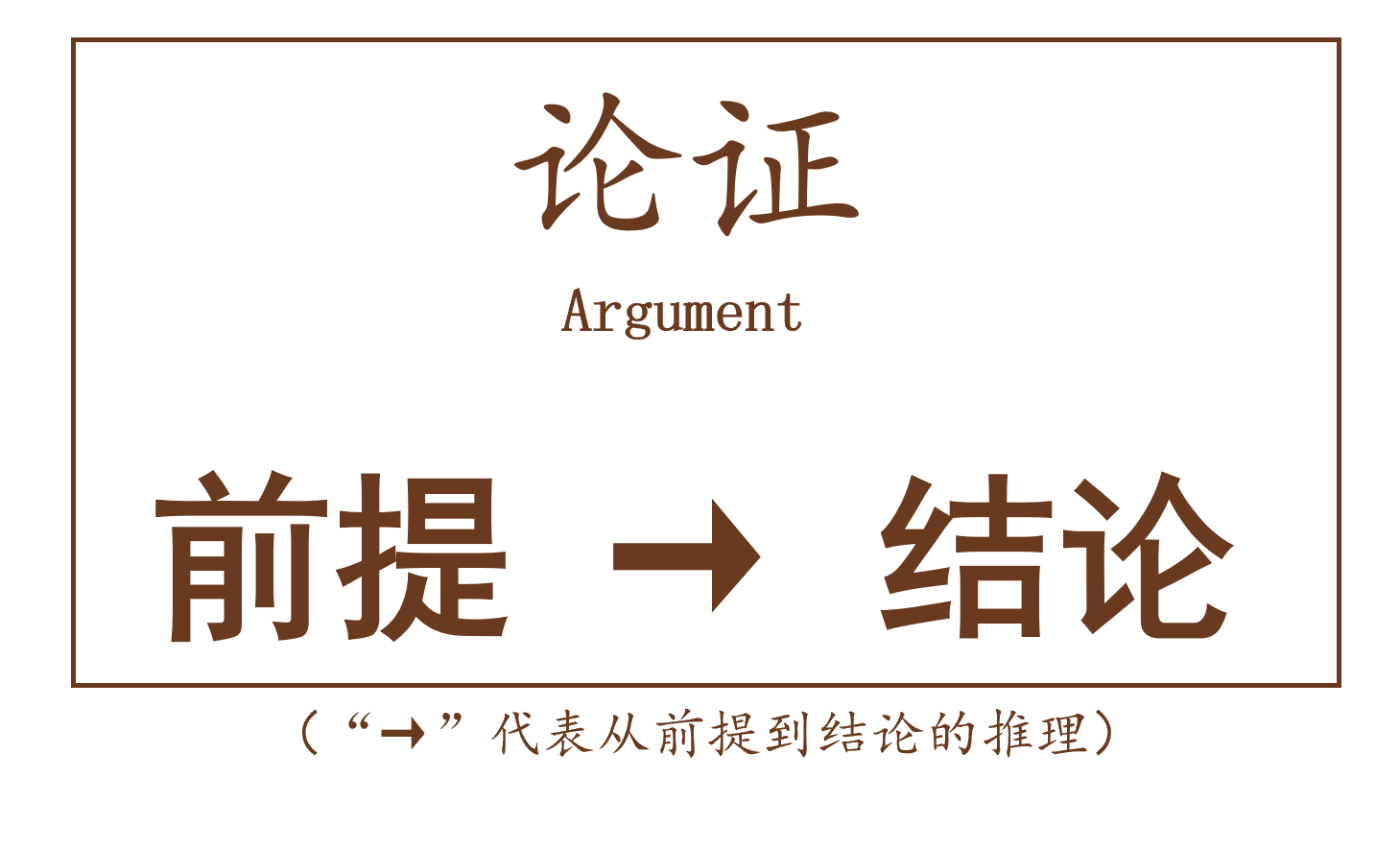

也就是说,论证包含三个不可或缺的部分:“前提”,“结论”,以及如何从“前提”得出“结论”的推理过程。这就是初中生应该理解和运用的“标准论证”。这当中,最难的就是“推理”。

论证三要素

可以说,论证或论证写作,最有挑战性也最迷人的部分,就是推理。

顶:就像亚里士多德的三段论?

田:不是。我在课程设计和教学中,有意识地“回避”了传统的形式逻辑。如果简单套用形式逻辑,太烧脑,对学生是个挑战,可能一下子就浇灭了学习论证写作的兴趣。还有一个,就是不实用,难易迁移到真实的交流情境中。不能把写作课上成逻辑课!

我借鉴了图尔敏的论证模式。初期阶段,只用最简化版。前面说,论证有三要素,“前提”“到”“结论”。

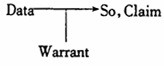

前提就是图尔敏论证模式中的“Data”,结论就是“Claim”,为什么从前提能得出结论呢?中间要有“Warrant”,利用“Warrant”把前提和结论联系起来,就是推理。

图尔敏论证模式

图尔敏论证模式是”真实”的。评估一个论证的质量,逐一看图尔敏论证模式各要素的质量就行了,很直观。

顶:听起来还是有点“烧脑”。田老师,你能举个例子吗?

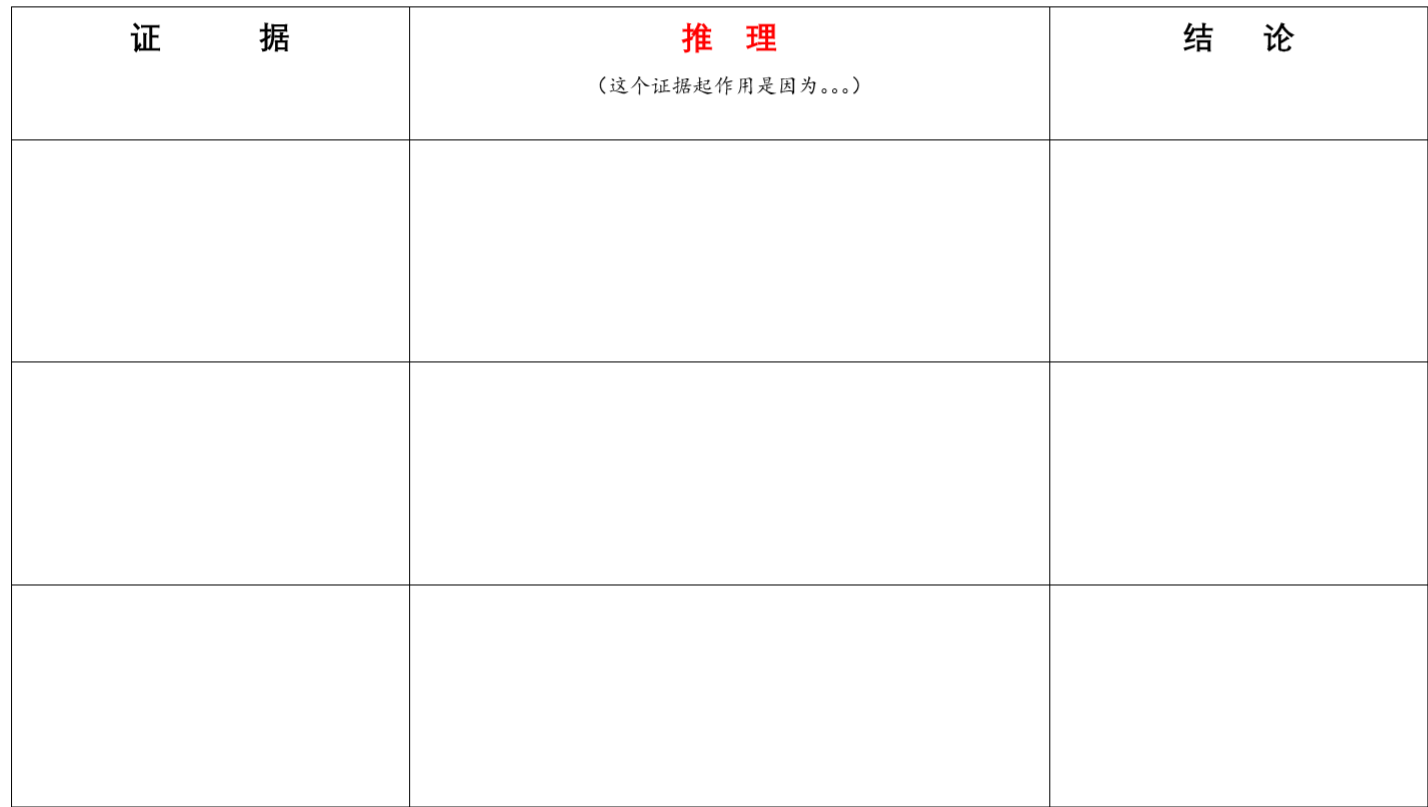

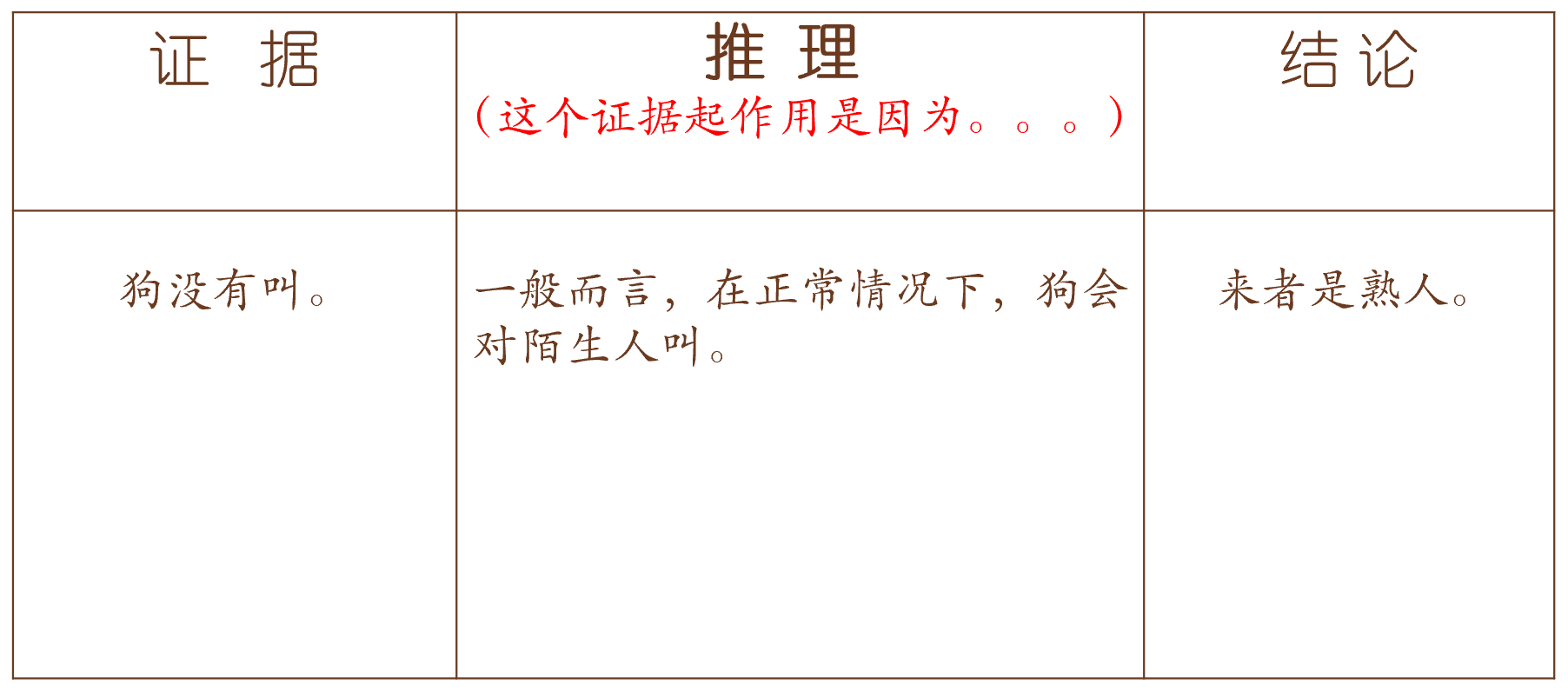

田:我参照图尔敏论证模式简化版,做了一个表,有三栏。第一栏是“证据”,第三栏是“结论”,第二栏很关键,是“推理”,也就是因为什么这个证据能得出结论。

田健东博士制作的论证结构表

我把这个表命名为“论证结构表”。它能够直观地来分析“前提 → 结论”,来评估一个具体论证的质量。这个表中,哪一栏空白,就说明论证三要素还不全。如果全填了,那可以逐一来看它的质量。举个例子,我给学生看下面一段话,请大家给福尔摩斯“脑补”。

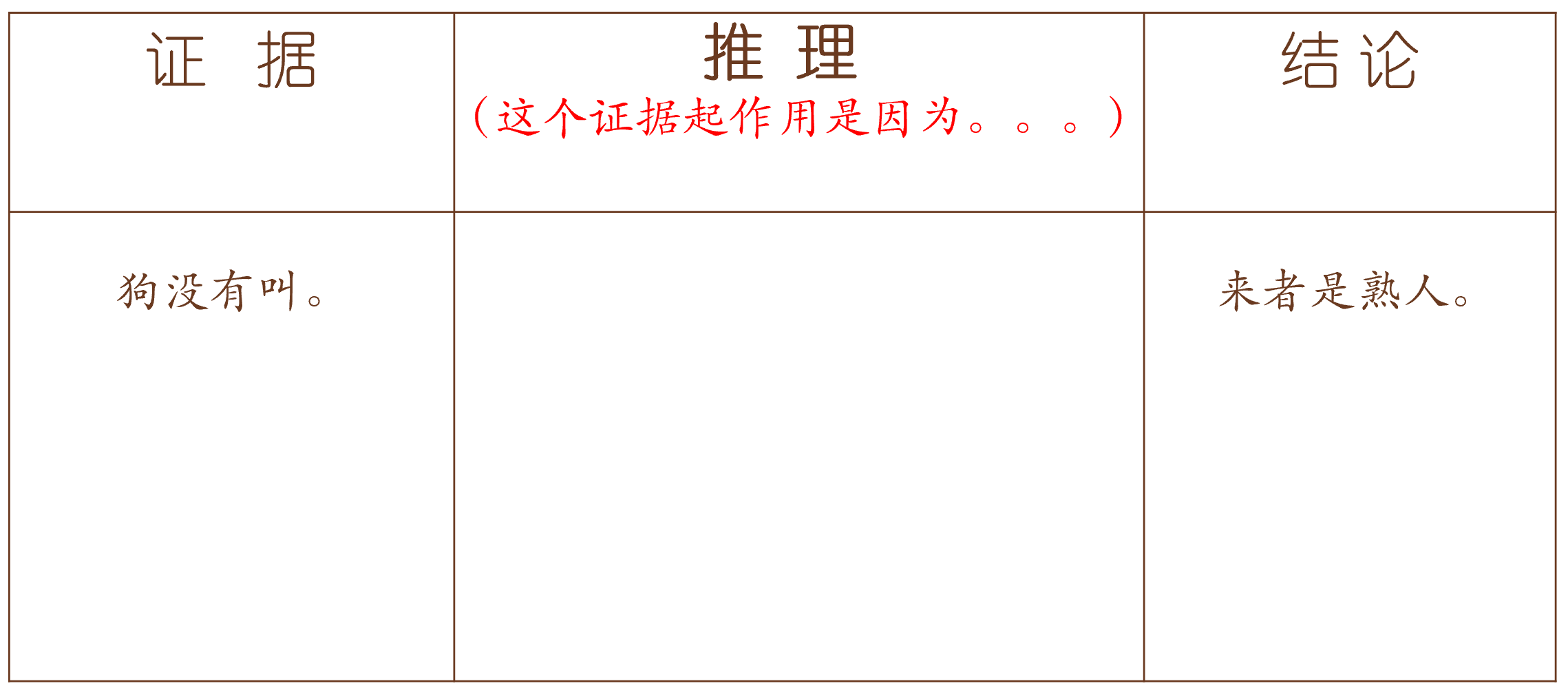

马厩里养着一条狗,然而,尽管有人进入马厩并牵走一匹马,这条狗却没有叫……显然,来者是这条狗相当熟悉的一个人。(《银色白额马·福尔摩斯全集》)

这是一个论证。我让学生找出福尔摩斯的结论——“来者是这条狗相当熟悉的一个人”,也很容易找出了证据——“这条狗却没有叫”。然后我问学生,这个论证中缺什么?我就让他们填“论证结构表”。

一填就发现了问题,“推理”这一栏是空的。那就尝试把缺失的内容补上。

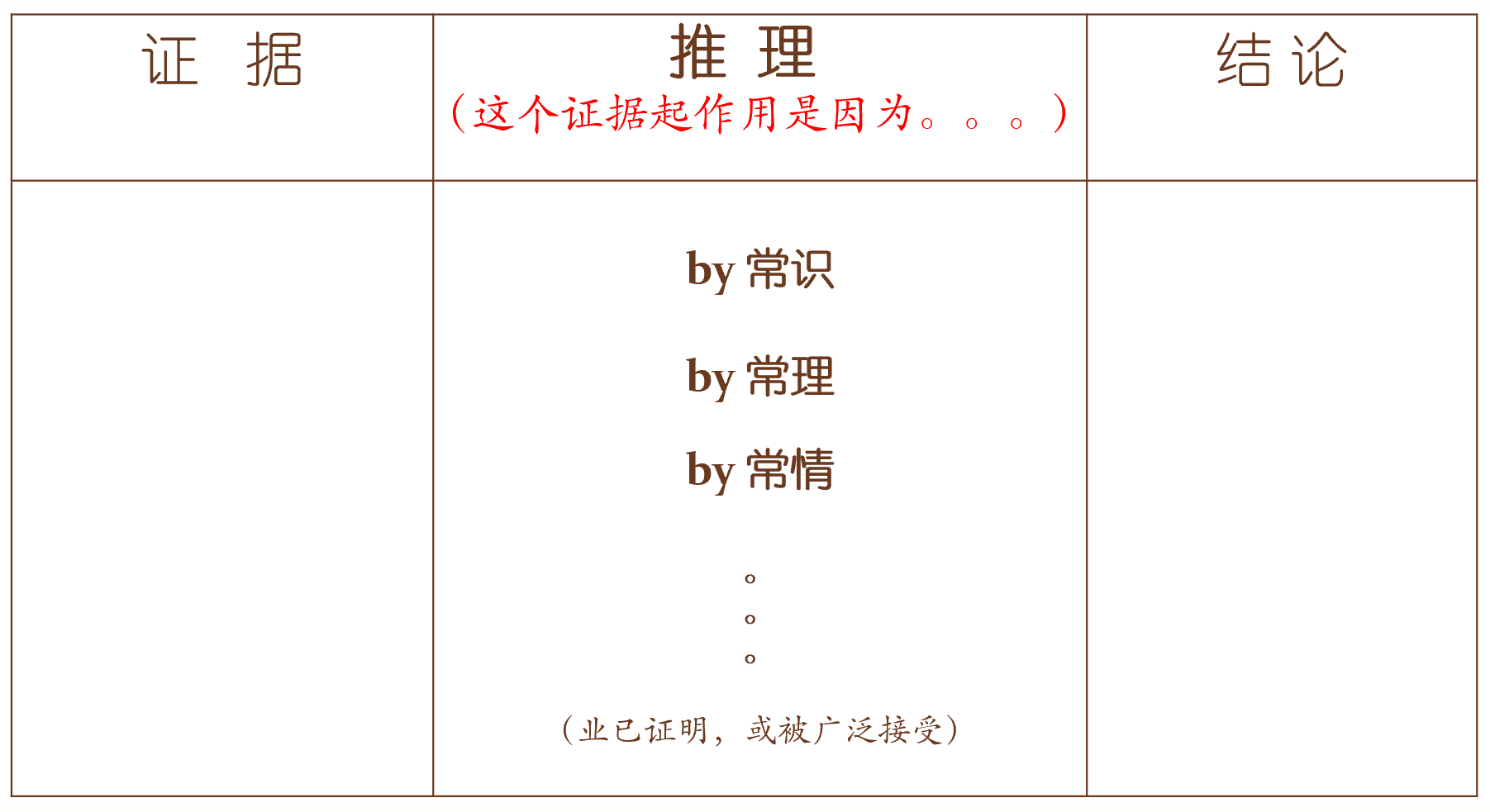

补上的,是一个隐含的前提。就这个例子来说,这个前提,是一个常识,不言自明,地球人都知道,都没有异议。从这个例子,我们再把论证结构表完善下。

其实,这些“常识”也好,“常理”也好,就是图尔敏论证模式中的“Warrant”。一个论证不齐全或薄弱,在证据相同的情况,最主要的原因就推理的问题——“证据”By“什么”而得出了“结论”,这个“什么”或者缺失,或者含混。

往往我们推理时,有些“Warrant”是不言自明的,即使没说,论证过程中其实隐含了这个前提。也就是说,即使你没有说出来,或没意识到,但其实这个看不见的“warrant”在起作用。

但是,我们没有在意识的层面上,自觉的反思这个推理发生的机制。一旦到复杂情境,交流的双方在信息对称度和专业性理解上,有高下有差别时,那些推理中的“warrant”并非不言自明,如果不把By“什么”说出来的话,这个推理就没实现。从“前提”为什么能得出“结论”,还是一个问题。

还是那个福尔摩斯例子。我问学生,假设一个火星人来到地球,他对狗这个动物特征一无所知。如果不把第二栏填上,他会认为能得出那个结论吗?

推理之所以难以理解和掌握,不在于我们是否具备实质的推理能力,而是我们在自发性推理时,没有意识到“warrant”如何在起作用,不论是隐含,或外显。所以一旦在意识层面上反思论证时,对推理机制的理解往往比较笼统。

我用简化版的图尔敏论证模式,做这样一个论证结构表,就是把“论证”(结构和过程)可视化,看得见。这我是有意识地解决论证写作教学中的一个难点——如何把写作教学中的“隐性”部分“显性化”。当然,这也是所有写作教学的共同难点。

顶:你说到论证写作教学的这个难点,还有其他的难点吗?

田:我切身体会到的难点主要有这三个方面:第一个,就是刚才已经提到的,如何把写作教学中的“隐性”部分“显性化”?第二个,就是如何处理教学的线性和整体性之间的矛盾?第三,是如何设计真实度高的写作教学情境?

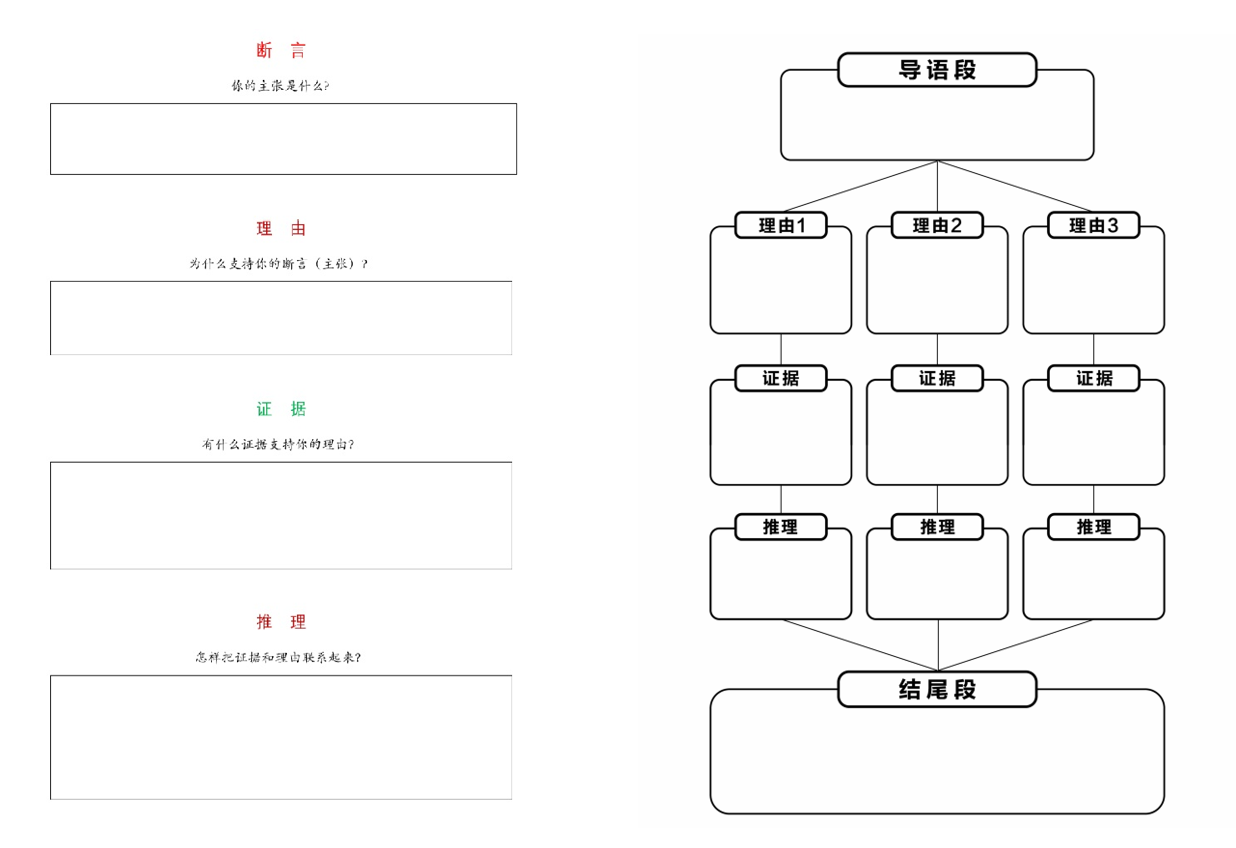

关于第一个难点,我总结了学习论证写作可以运用的三个表。

一个就是刚才说的“论证结构表”,用来把论证这件事直观化。第二个表,我称之为“论证文框架单元表”,把一个论证转换为论证文的主体段落。第三个表,就是“论证文结构图”,如何以论证主体段为基础,加上导语段和结尾段,构成一个最基础的五段论证文。

论证文框架单元表(左)和论证文结构图(右)

第二个写作教学难点,所谓“线性”和“整体性”的矛盾,你不可能在开学第一课教开头,最后一堂课教结尾,然后才能完整地写篇文章。

学生写的第一篇文章,就应该是一篇完整性的文章,但是文章写作各要素上的学习或练习,又是需要在一个时间段里依次实现。

为了处理这个矛盾,我借鉴互联网产品开发的“迭代”方法,先是1.0版,然后是2.0版。就像互联网1.0版产品,虽然功能简单些,但用户上来就能用。1.0版文章也一样,虽然简单,但就是一篇完整“有机”的文章。

比如,我让学生做的第一个课堂写作训练,就是一个论证主体段的练习,这个练习主要利用“论证文框架单元表”。虽然就只是一个段落,但包含了“断言、理由、证据、推理”,其实就是一篇完整文章的雏形。主体段写作熟练后,横向复制下,就可以衍生出一篇完整的文章。

这两点还不是最有难度。难度最大的,还是如何在课堂中创设真实度高的写作情境。这比我预想的要有挑战。

顶:创设真实的写作情境,为什么是最难的?

田:可以说,课堂写作天然就是不真实的。进了课堂,我马上有一个非常切身的体会:之前的媒体写作,根本就不用操心“真实”这个问题!因为一个记者要写一篇东西,有真实的写作任务,有真实的写作环境,有真实的写作对象,有真实的读者。

但课堂上的“真实”是打引号的真实。教师要尽可能地在课堂创设真实的写作情境。可以说,这是写作教学中最需要原创性的部分了。

写作要真实,就必须和学生的经验世界相关联。围绕和学生经验世界相关联的话题,形成一个个真实、“迷你“任务。只要是真实的任务,学生会乐于探究。在这个过程中,我尽量发挥原来做媒体的一些经验,让课堂和当下的真实世界相通。