的时候,它便躲开了。家长希望自己的孩子精于术业,这是好的,但一旦涉及到美学方面的教育,就必须得承认一个事实:美是“无用”的。

穷其一生,最能让孩子感到充盈与快乐的,不正是各种“无用”之物么?林曦把这种“无用之用”称之为“道”。以“道”,而非“术”的层面看待美育,就算是半只脚踏入美学天堂的大门了。紧接着,林曦讲了一个更为精妙的观点:以作品的态度关照人生,以审美的视角看待人生。

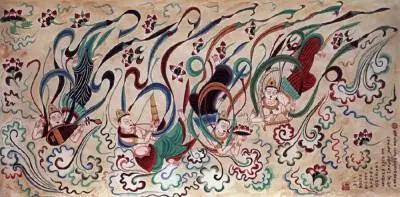

林曦画画,也写字。她说“写字正是纤毫之争”——方寸之间所作出的种种极端细节的变化,在旁人看来可能是枯燥繁复,但在执笔者的眼里,却是如摹神迹、如通天道。在敦煌的一座座石窟里,壁画依旧湿热鲜活,而佛陀和飞仙所连接着的画笔的另一端,那些作画的人似乎也成了佛陀、化作飞仙。

在林曦看来,如切如磋、如琢如磨的专注神态,正是美育所要达到的境界。如果孩子能在自己的作品中沉浸自我,在未来的人生中,他便会非常自然地用对待作品的态度来关照生活中的其他方面。“一旦人有了审美的、非功利的需求,他对一件事情要求的品质是不一样的,对自我的要求和高度也不相同。”

内驱力有很多种,但审美型的内驱力,无疑是最合乎自然,也是最强大、最可爱的。

不仅如此,好的美育还能够帮助孩子以审美的视角看待人生。没有谁的人生是一马平川的,只要呼吸着的乃尘世烟火,生命便注定会得失交替、波澜起伏。但没有关系,因为我们全部的人生都可以用审美的视角来看待:

思念是美的,“但愿人长久,千里共婵娟”;分别是美的,“长亭外,古道边,芳草碧连天”;失败是美的,“至今思项羽,不肯过江东”;甚至凋亡也是美的,“落红不是无情物,化作春泥更护花”……

倘若孩子真的能够以审美的态度去看待身边的事物,“人生中所有的疙瘩都能非常自然地解开”。

上天给父母亲第二次成长的机会

林曦讲的另一点非常打动我的,关于为人父母。

她说:“一个误区是彻头彻尾的:父母都在想该为这个孩子怎么怎么好,这当然是作为父母的一个爱的表现——但是这样想,真的能好吗?”

中国人长久以来的观念不就是“一切为了孩子”么?这有什么错呢?林曦又说,“当你完全去替孩子考虑的时候,其实从某种程度上,已经变成他生命的某种负担了,就还不如你如实地以“我”为主,思考“我”如何处理跟孩子共度的时光。”

“做父母的这次旅程,实际上是老天爷再一次给了你成长的机会,所以不存在一种绝对的利他……”

林曦从不强求儿子做和她一样的事情,但是当儿子看到她拿着画笔一副“无我”的模样,他的内心很自然地受到了影响:“妈妈,我最喜欢的地方就是书房,在那里能够安安静静地做自己喜欢的事情”。

人对一样事物孜孜以求的专注,这本身就是一种美。“当你向他展现一件事情,那种真正令你心动和愉悦的,是无法掩饰的,任何人都可以从你脸上读到快乐,孩子对这个东西是非常敏感的……你不可能这儿哗哗一桌搓着麻将,然后说读书才有出息、读书才是最快乐的事情,对吧?”

如果想让孩子专注于某样东西,父母最好的办法就是,这样东西首先是自己无限热爱的。很多人到了一定年纪,心里的“火”就灭得差不多了,也苦恼自己再没有冲动和好奇——那便又回到标题所说的,做父母的,首先须关照自己的内心,抓住上天所给的“第二次机会”。

结语

这部片子请到了很多嘉宾,还有不少内容非常精彩但本文没有提到的,各位读者可自行搜索观看。看完第一季《生命·成长》纪录片,其实里面很多东西都是互通的。

首先,一个共识是,我们正迎来一个前所未有的时代,再也不能用过去的观念看待今天的教育了。若说教育有什么不变的东西,那就是贴近人性的那一部分:爱、好奇与想象力。

在未来,孩子们会生活在虚拟与现实交错难分的平行时空里,最重要的不是“技能”,而是“创意”。这种创意能力,来源于“讲故事的能力”,也来源于对生活的“审美力”——有了想象力和对美的敏锐嗅觉,孩子将来的人生才会无往而不利。

同时,教育的着眼点也不仅仅在于孩子,父母始终是陪伴着孩子茁壮成长的引路人——但同时,父母必须改变“牺牲自我”的陈旧观念,把亲子关系变成一种良性的交流与互动,做孩子的朋友,在养育孩子的过程中,升级自我、成就自我。

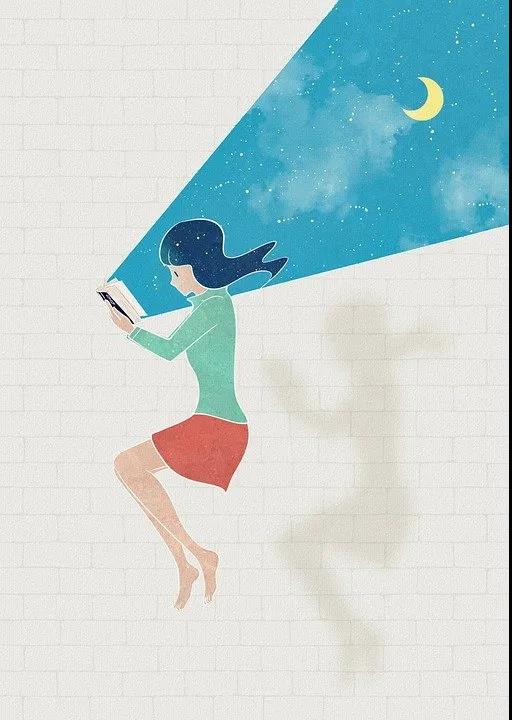

因为只有你自身是一道光,孩子才会向着太阳。